イノベーションにつなげるための問題定義の考え方【Stylish Ideaメールマガジン vol.295】

「ロジックモデル活用講座」を久々に開催することをお伝えしましたが、このロジックモデルという手法、改めてその重要性を痛感しています。

「ロジックモデル」という言葉をご紹介すると、「そんなの本当に使われてるの?」といぶかしげに聞かれることもあるのですが、最近では省庁の資料でも見る機会が増えてきています。

●ロジックモデルの事例

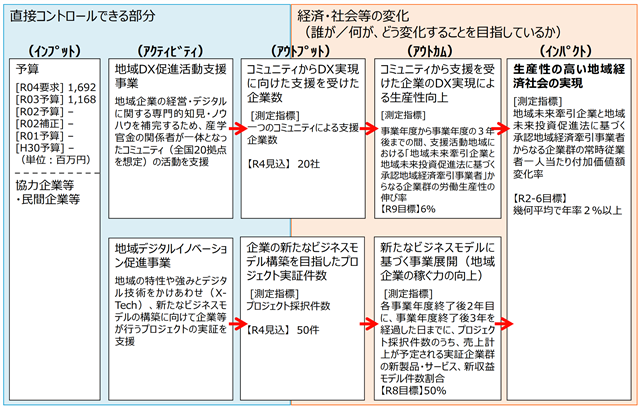

例えば、これは経産省が昨年9月に公開している資料とその中で紹介されている「地域未来DX投資促進事業」という事業のロジックモデルです。

詳しくは公開セミナーでご紹介しますが、ロジックモデルは、この図で言えば、一番右側の「インパクト」という箇所、つまり事業に取り組んだ結果得られる理想的な状態から検討していきます。

ロジックモデルでは、この「理想的な状態」を考えることが重要な出発点になります。

自社が何をするのかとか、何ができるのかということはいったん脇に置いておいて、社会や顧客にとっての理想的な状態を描くことで、既存の事業や能力にとらわれない施策、『両利きの経営』でいえば「探索」に分類される施策を検討しやすくなります。

●事業や製品を考えるための3つの類型

この「理想的な状態」から事業を発想することの意義を考えるにあたっては、『技術経営論』という本の中で紹介されている次の3つのアプローチを知ることが良いきっかけになります。

- 従来のシーズ志向

→ 「 この製品ができたので、何かに使ってください」と、シーズにもとづいた

製品を提示するのが基本的態度。 - 従来のニーズ志向

→「 これは、あなたが欲しいと言っていたものです」と、消費者のニーズ調査

にもとづいた製品を提示するのが基本的態度。 - 顧客・市場創造

→「ほら、こういう生活があるのですよ。すばらしいでしょう」と、新製品を

活用した新しい生活を提示するのが基本的態度。

このうち2番目のニーズ志向は、最近のデザイン思考などへの注目から、強調されることが増えてきた考え方です。

●「ニーズ志向」にこだわることの注意点

しかし、このニーズ志向だけにこだわってしまうことについては、「 ニーズ志向を強調すると、主要顧客との密着に走りがちで、さらに現在成功している方法や設備への拘泥と重なって、革新的な新製品や事業の創出を妨げてしまう可能性も十分に考えられる」と『技術経営論』で紹介されています。

同じようなことが『両利きの経営』の中でも「 老舗企業は常に深化に専念し、すでに知っていることの活用にかけては腕を上げていく。その結果、短期的には優勢になるが、徐々に力を失い、つぶれてしまう」という研究者ジェームズ・マーチの考えを紹介しています。

では、ニーズ志向だけに陥るのではなく、上で紹介した「顧客・市場創造」の考え方を実践するためには、何をすれば良いのでしょうか?

そのためには「問題を定義することだ」と『技術経営論』では説かれています。

●「問題を定義する」とは、どういうことか?

では、問題を定義するというのはどういうことかというと、次のように紹介されています。

「 問題を定義するとはどういうことか。それは、理想の状態を新たに定めるということである。世の中と技術の将来動向を見据えた、技術活用場面の構想立案力によって、顧客の理想の状態(オポチュニティー)を提案することが中心的課題となる。これが、顧客・市場創造の意味である。(『技術経営論』105ページ)

もちろん、このことがわかったからといって、誰もがすぐに、あるいは簡単に(穴埋めをするように)理想の状態を定義できるわけではありません。そもそも簡単にできるものではないからこそ、新たなイノベーションの源泉や差別化のきっかけとなるわけです。

ただし、簡単にできないとはいえ、少しでも考えやすくするためのヒントや枠組みは、探してみるとさまざまなものがあります。

そのひとつが、今回テーマとしているロジックモデルです。

●ロジックモデルによって問題定義のハードルを下げる

私たちが何かをする場合に「難しい」、あるいは「簡単ではない」と感じる場合、そのことに慣れていないがために、そう感じるということが少なくありません。

問題を定義する、理想の状態を定めることから考えるというやり方も、慣れていないがために「難しい」と感じる場合が多いのです。

慣れていなくて「難しい」と感じるのであれば、まずはそれに慣れてみることから始めるのが一番。その際に、少しでもやりやすくする明確なガイドがあるとやりやすさも変わってきます。

そのガイドとなる「ロジックモデル」を学ぶことは、新たな顧客や市場を創造するための第一歩となるかもしれません。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。