シナリオプランニング研修を成功させるための設計のポイント

企業において何か新しいスキルを学ぶ一般的な手段のひとつが「研修」です。

研修設計の難しさと重要性

弊社においても、企業においてシナリオプランニングを活用する入口の機会として、研修を実施する機会があります。しかし、その設計はなかなか簡単ではありません。

「戦略の失敗は戦術では取り戻せない」と言われますが、いくら研修当日に良いファシリテーションをしたとしても、元々の設計がいまいちであれば、良い研修にするのは至難の業です。

研修でシナリオプランニングを取り扱う場合に考えること

自分自身もいろいろな種類の研修を受けてきていますが、そういうのと比べた場合のシナリオプランニングの特徴はある程度の時間を必要とすること。

半日でシナリオプランニングのステップを実践するような研修カリキュラムをオンライン上で見たことがあります。それを見たとき、「自分が依頼されたとしたら、『この時間、この内容で成果を出すことはできない可能性が高いです』とお伝えするだろうな」と思いました。

時間が限られた設定にはどう応えているか?

もちろん、すべての研修で潤沢な時間が取れるわけではないことは理解しています。ですので「限られた時間で、なんとかできないか?」というような依頼を受けることはもちろんあります。その時にすべてお断りしているのかというとそうではありません。

たとえば仮に先ほどの半日のカリキュラムで依頼されたとしたら、先ほどと同じように「この時間、この内容で成果を出すことはできない」とお伝えしつつ、「半日で実施するとしたら、無理にシナリオプランニングの7つのステップをやろうとするのではなく、この研修をとおして、どんなスキルを学び、どういう経験をしてもらいたいのかを詳しく教えていただけませんか?」とおうかがいすると思います。

そうしてうかがった内容を元に、シナリオプランニングの7つのステップにはこだわらず、半日でシナリオプランニングのエッセンスと研修の意図を達成できるカリキュラムをご提案します。

(実際に今日も「3時間で」という依頼をいただき、ご相談した上で設計したミニ研修の資料作成をやる予定です)

シナリオプランニング受講者が得られる経験の本質

上に書いたとおり「この研修をとおして、どんなスキルを学び、どういう経験をしてもらいたいか」という質問をすると、「逆にどういう経験ができるんですか?」と質問をいただくことがあります。

もちろん、シナリオプランニングをとおしていろいろな経験をすることはできますが、その中でも大事なものは「きちんと迷い、きちんと振り返ることができる経験」だとお伝えしています。

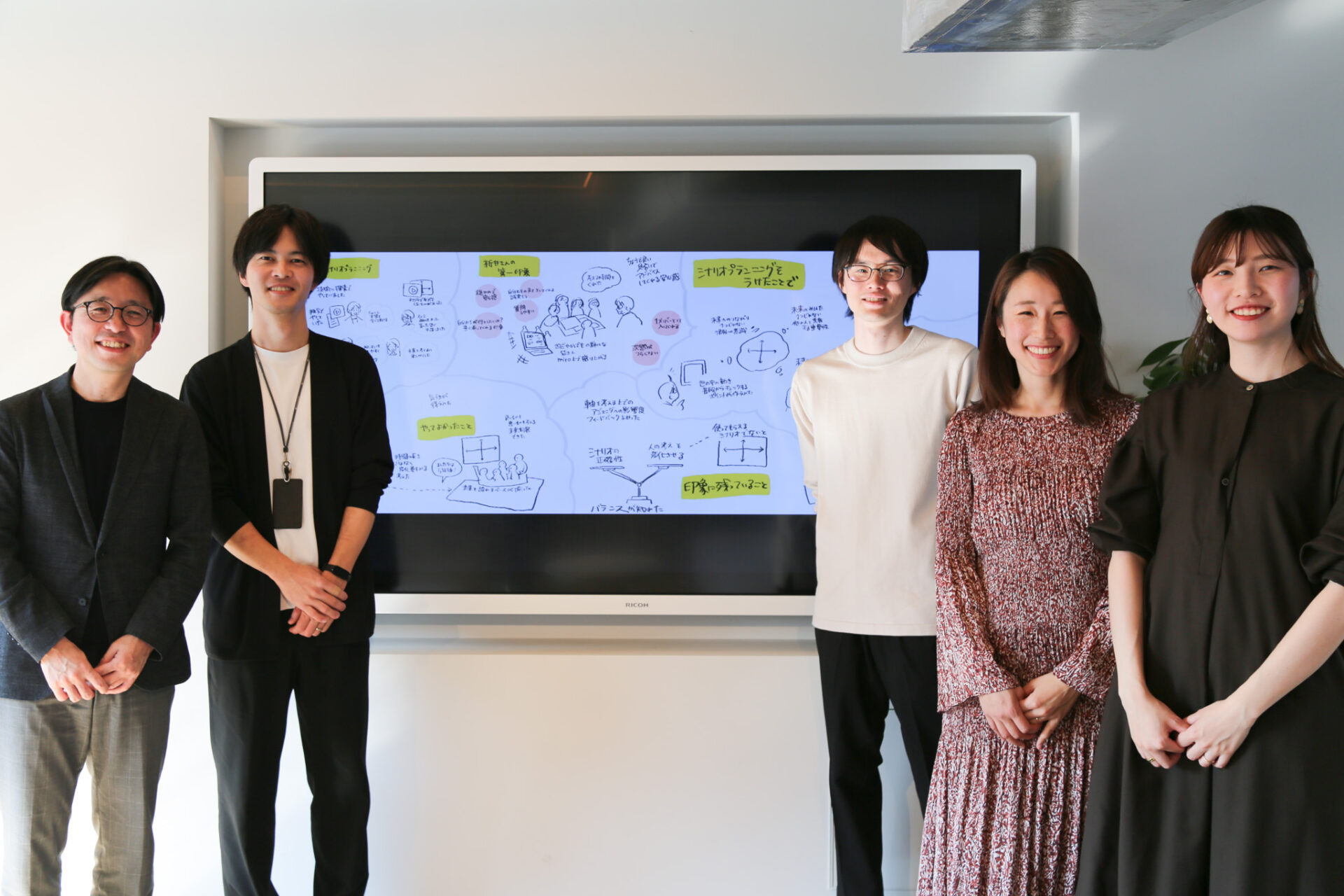

リコー様での実例(受講者視点)

たとえば以前にシナリオプランニングの研修を受けてくださったリコー様の受講者インタビューでは次のようなコメントがありました。

特に印象に残っているのは、最初のシナリオテーマやシナリオアジェンダ設定がとても大切ということです。後半に進むにつれて少し苦労する場面が出てきてしまって、最初の目的設定が曖昧だったからかな、と気付かされました。未来を考える上で、「何のために」という部分がぼんやりしていると、その先の未来洞察もぼやけてしまう。全5回の研修を通じて、この気付きを実感できたのは大きな収穫でしたね。

この時は元々ご依頼いただいた際のご要望や目的を踏まえて、半日5回のプログラムをご提案し、それで実施をしました。

そうやって時間をかけて自分たちで考える機会だからこそ、最初からすべてを手取り足取り教えてしまうのではなく、大きな手戻りになるような「大間違い」につながりそうな場面ではアドバイスをしつつ、迷うことがかえって深い学びにつながりそうな場面ではあえて細かくはアドバイスせず、流れを見守るという関わり方をしました。

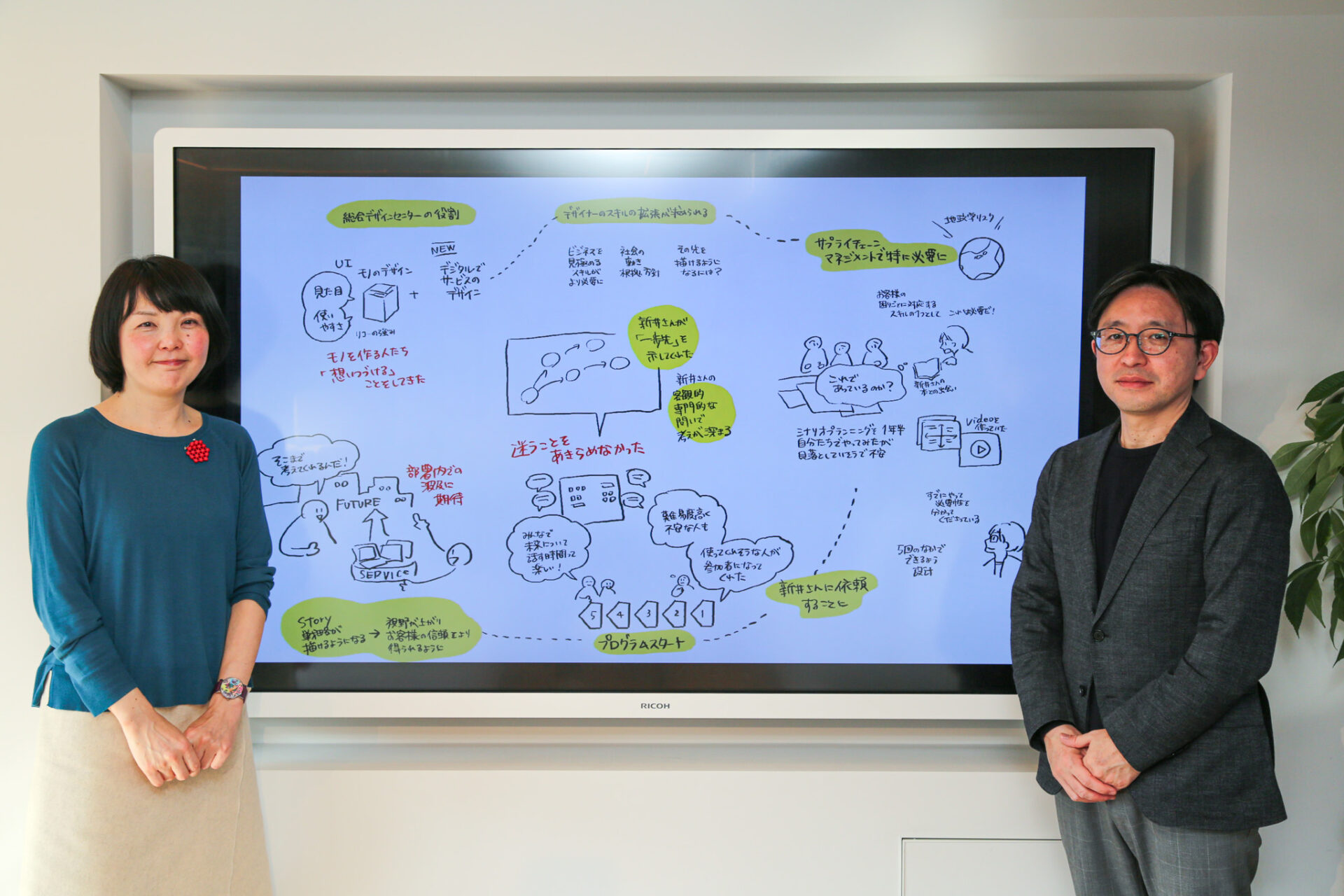

リコー様での実例(事務局視点)

このような関わり方について、今回の事務局を務めてくださった方のインタビューでは次のようにコメントしていただきました。

特に印象的だったのは、新井さんの「問いの投げ方」です。「良い・悪い」を判断するのではなく、「この方向に行くとこうなるよ」と示唆をいただけました。その問いによってたくさんの気付きがあって、独学のときにはないくらいに腹落ちしたんです。

シナリオプランニングを研修で取り扱う際に大切なこと

シナリオプランニングは不確実な変化の可能性を考えるだけの手法ではなく、考えた結果を元に戦略や計画を立案し、それらを実行するための手法です。

そういう本来の使い方を考えると、研修であっても、先回りして失敗しないように手取り足取り伝えるのではなく、時間に応じて「きちんと迷い、きちんと振り返ることができる経験」を入れ込む設計が重要です。なぜなら、こうやって「きちんと迷い、きちんと振り返ることができる経験」をしたことが、業務に戻ったときに体験する実際の経験だからです。

例としてご紹介したリコー様の場合は、半日5回という潤沢な時間がありましたが、たとえ半日の時間であっても、その中でいかに「きちんと迷い、きちんと振り返ることができる経験」を入れ込むような設計を考えます。

「研修」といっても、ここまで話しをしてきたかけられる時間はもちろん、目的や目標、受講対象者、実施形態などさまざまな要素がからんできます。そういう要素を総合的に考慮しながら、「きちんと迷い、きちんと振り返ることができる経験」をいかに入れ込んでいけるかが、シナリオプランニング研修を設計する際の重要な点なのです。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。