シナリオプランニングとビジネスモデルキャンバスの実践的組み合わせ

シナリオプランニングで事業を検討する際の構成要素

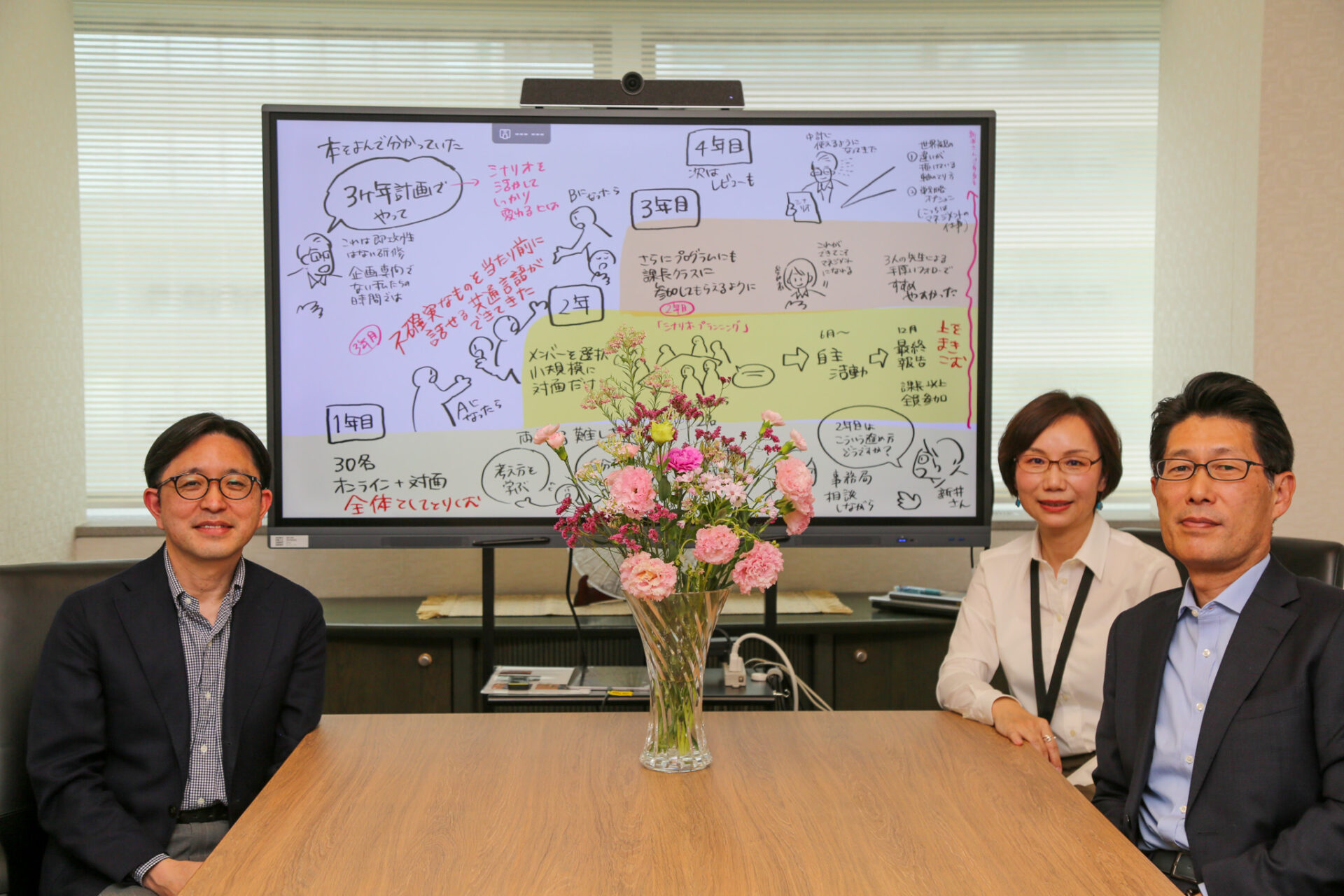

弊社で実施している「社会課題対応のための未来構想ビジネスデザインプログラム」では、大きく以下の3つの要素を活用し、ビジネス検討を行っています。

- 共感マップなどを活用したステークホルダーの理解

- シナリオプランニングを活用した未来洞察

- 社会課題検討版ビジネスモデルキャンバスを活用したビジネスモデル構想

このプログラムは社会課題に対応するビジネスを検討することを目的としているプログラムですが、ここで使っている

- ステークホルダー分析

- シナリオプランニング

- ビジネスモデル検討

という3つの要素は、シナリオプランニングを使って戦略や事業を考えていく際には必須のパーツです。

ビジネスモデルキャンバスの各構成要素のとらえ方

特に「ビジネスモデル検討」の際に使うアレックス・オスターワルダーとイヴ・ピニュールによって提唱された「ビジネスモデルキャンバス」とシナリオプランニングの組み合わせはシナリオで考えた変化の可能性の影響を具体的に理解するために欠かせないツールです。

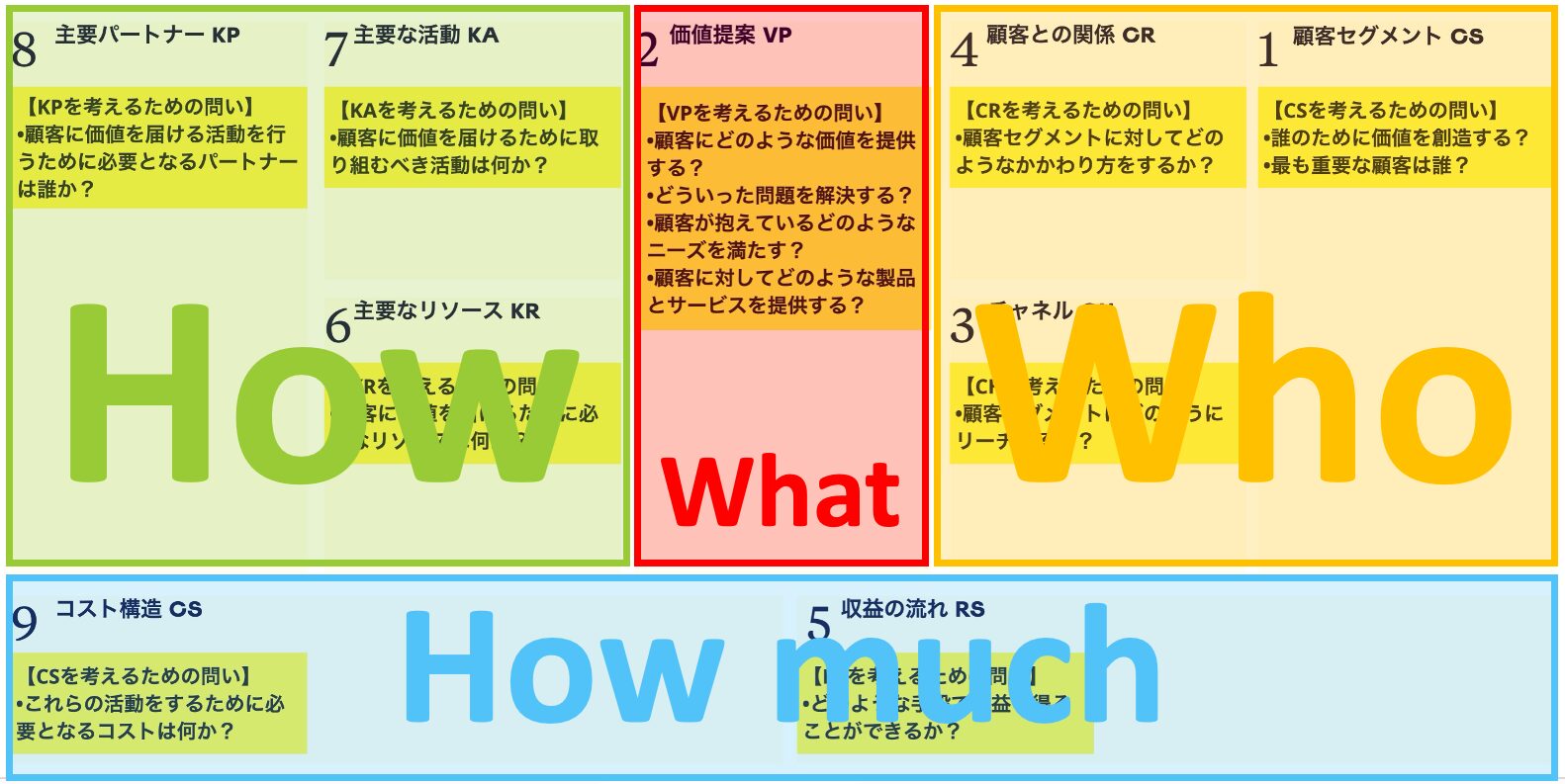

ご存じの方も多いと思いますが、ビジネスモデルキャンバスはビジネスモデルを「顧客セグメント」や「価値提案」、「主要活動」などの要素に分けて考えるもので、全部で9つの要素で構成されています。

これら9つの要素を大きくとらえるとキャンバスの右側が「顧客」に関すること、左側が「自社」に関することと分けることができます。あるいは「顧客」と「自社」の接点となる「価値」という3つに分けることもできるでしょう。

言い換えると、ビジネスモデルキャンバスの右側は「誰に価値を届けるのか?(=Who)」について考える部分、真ん中は「どんな価値を届けるのか?(=What)」について考える部分、そして左側は「自社はその価値をどのように届けるのか?(=How)」について考える部分だと整理することができます。

ビジネスモデルキャンバスの9つの要素を理解することも重要ですが、まずは、このように大づかみに理解すると、シナリオプランニングとの組み合わせも考えやすくなります。

シナリオプランニングとビジネスモデルキャンバスの組み合わせ方

シナリオプランニングとビジネスモデルキャンバスの組み合わせ方はいろいろなパターンがあります。まずはシナリオプランニングに取り組み、その結果を元にビジネスモデルキャンバスで新規事業を考えるという組み合わせ方も一案です。

もうひとつ弊社でよく使うのは、次のような流れです。

- まずは現在の既存事業の状況をビジネスモデルキャンバスで表現し、細かく理解する

- シナリオプランニングに取り組み、事業に影響を与える不確実な変化の可能性を理解する

- 既存事業のビジネスモデルキャンバスと複数シナリオを照らし合わせて不確実な変化の可能性の影響を考える

シナリオプランニングだけを使って自社の既存事業への影響を考えることもできますが、上記の3番目のステップに取り組むことで、影響の検討をより深く行うことができます。

例えば自社を取り巻く環境の10年後のシナリオを検討したとします。そうやって作成した複数シナリオの中で、現状と大きくは変わらないシナリオがあったとしましょう。そのようなシナリオをパッと見ると、ついつい「ここは今と変わらないから大丈夫」とだけ思ってしまい、影響を深く考えることはしないまま他のシナリオの検討にうつってしまうことがあります。

しかし、このシナリオに現状のビジネスモデルキャンバスを当てはめて「たしかにシナリオだけを見ると現在とは大きく変わらないように見えるが、このシナリオになった場合、既存のビジネスモデルの顧客(Who)と自社(How)のところは本当に変わらないんだろうか?」と考えてみるとどうでしょうか。

そういう問いを念頭に置いて現在の既存のビジネスモデルキャンバスを眺めてみると、自社(How)の活動の源泉となっている「リソース(KR: Key Resources)」のひとつである長年自社を支えてくれている人材の大部分が10年後には引退していることに気づくかもしれません。自社内だけではなく世の中の高齢化が進んでいくことで、自社の主要な「顧客セグメント(CS: Customer Segment)」も10年後には主要なセグメントではなくなっている可能性も考えられるでしょう。

さらに4つの複数シナリオのうちもっとも大きく変化しているシナリオにビジネスモデルキャンバスの結果を当てはめてみるとどうでしょうか?

単に「今とだいぶ変化してしまうから、ここになるとマズいね」と感覚だけで話す代わりに、「このもっとも変化する世界になったら、ビジネスモデルキャンバスのそれぞれの要素がどんな影響を受けるか、ひとつずつ考えていってみよう」とやってみると、議論は一段深くなるでしょう。

この議論をする前に、冒頭でも挙げた「ステークホルダー分析」をやっていると、さらに具体的考えることができるようになります。

シナリオプランニングと他の組み合わせを考える勘所

過去にシナリオプランニングを実践してみたけれど、あまり良い印象を持っていないという方にお話をうかがうと次のような意見がかえってくることがあります。

「シナリオプランニングで未来を考えたのは良いものの、抽象的過ぎて、シナリオの検討と戦略の検討がまったくつながらなかった。だからやってもやらなくても変わらなかったんじゃないか。」

実際にこのような意見は珍しいものではないのですが、こういう印象を持たれている方に、その時どんなシナリオをつくったのかをうかがってみると、手順どおりに複数シナリオは考えたものの、それらの中身としては抽象度の高い世界観を考えるだけで終わってしまっている場合がほとんどなのです。

そういう場合には、「社会課題対応のための未来構想ビジネスデザインプログラム」でも使っているシナリオプランニング以外の2つの要素を使ってみるのは一案です。

しかし、実際には「シナリオプランニングの結果が抽象的過ぎたらビジネスモデルキャンバスを使う」とどんな場合でも機械的に当てはめられるものではありません。シナリオプランニングの進め方(作成ステップ)でも紹介している最初のシナリオテーマ設定のステップで、シナリオテーマとあわせて、なんのためにシナリオプランニングを実施するのかについて整理する「シナリオアジェンダ」も明確にした上で、その目的に合った具体化の方向性を考える必要があります。

そのため、まずはシナリオプランニングやビジネスモデルキャンバスといった個々の手法やツールをしっかりと理解した上で、シナリオプランニングに取り組む目的を明確にし、その目的を念頭において「この世界観の中で、何がわかれば、自社のことをもっと具体的に考えられるだろうか?」という問いを立ててみると、より自社に合ったツールやフレームワークを思いつくはずです。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。