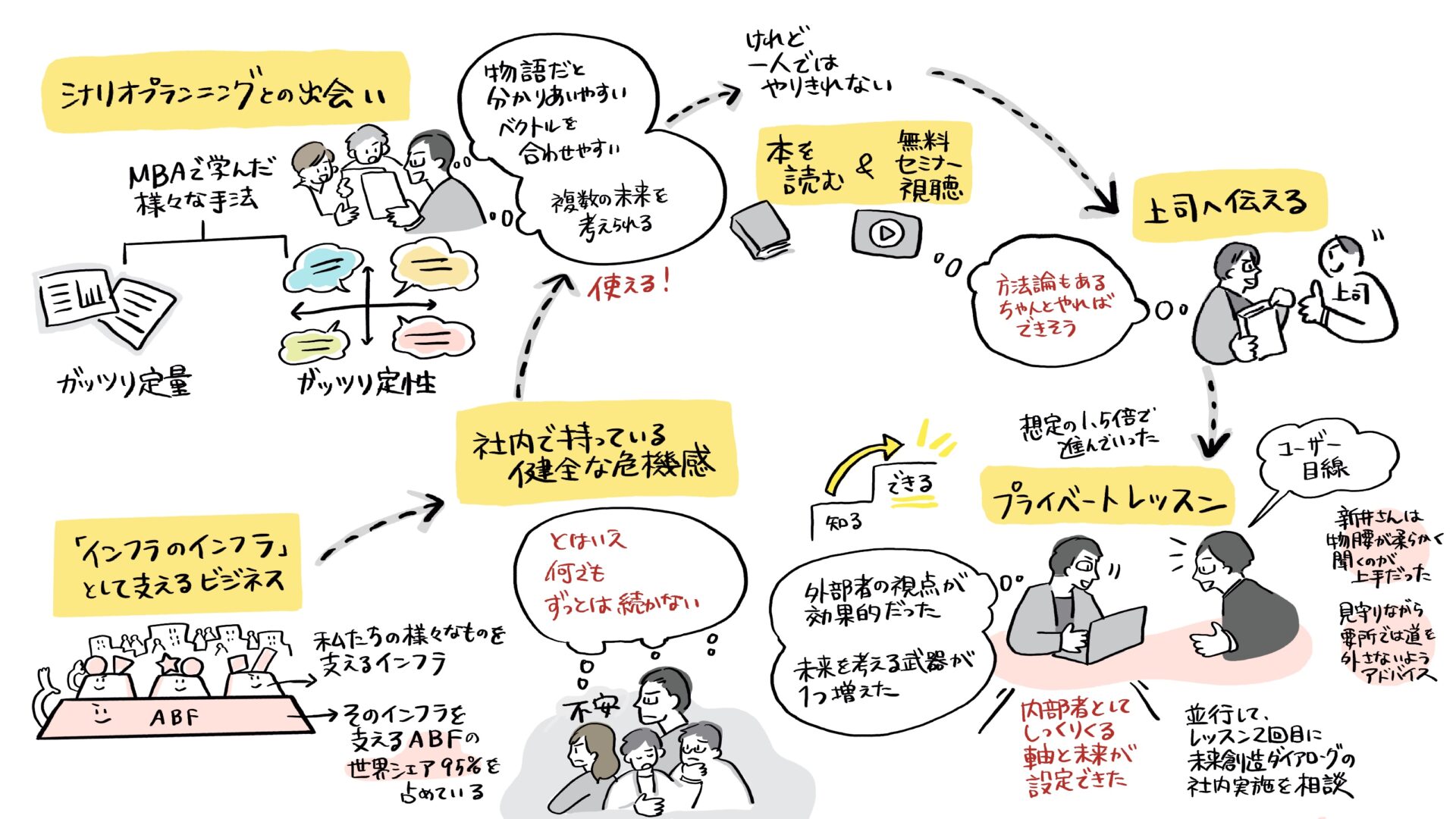

【事例紹介 味の素ファインテクノ株式会社】「プライベートレッスン×未来創造ダイアローグ」で、シナリオプランニングを社内へ

味の素グループでファインケミカル事業の中核を担う、味の素ファインテクノ株式会社。主力製品である層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム® (ABF)」はパソコンやサーバーなどの半導体に用いられており、世界で95%以上のシェアを占めています。

同社電子材料事業部 事業戦略グループでグループ長を務める川尻公央さんは、2025年2月から4月にかけて当社のプライベートレッスンを受講。その後、6月に戦略会議のプログラムの一環として社内で「未来創造ダイアローグ」を実施しました。

今回、プライベートレッスンを受講し、未来創造ダイアローグを社内で実施するに至るまでの過程と実施前後の変化について、川尻さんと当社代表 新井が対談しました。

左)株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表 新井宏征、右)味の素ファインテクノ株式会社 電子材料事業部 事業戦略グループ グループ長 川尻公央さん

【Profile】

味の素ファインテクノ株式会社 電子材料事業部 事業戦略グループ グループ長 川尻公央さん

2007年に味の素入社後、甘味料の開発・医薬系の受託業務に従事。その後、味の素ファインテクノに出向し、現在は電子材料事業部にて予算策定や管理、中長期的な市場動向のモニタリング、DX推進などに携わっている。

【シナリオプランニングとは?】

設定したテーマにおいて起こり得る不確実な未来の可能性を検討した上で、その対応策を検討する手法。

▼シナリオプランニングの基本的な考え方はこちらで詳しく解説しています。

シナリオプランニング入門 〜 組織での活かし方 | シナリオプランニングで組織の未来をデザインする|スタイリッシュ・アイデア

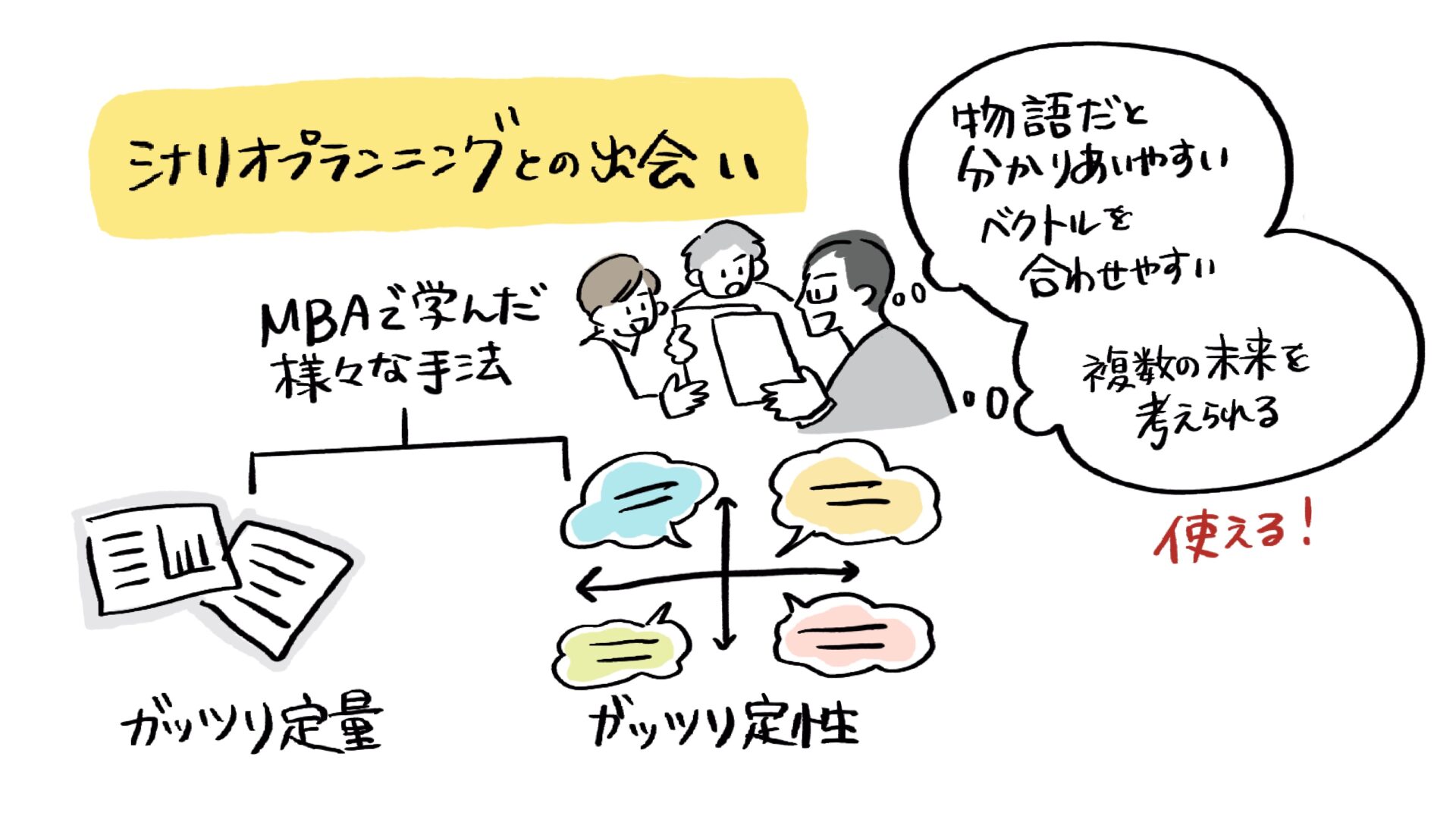

大学院の授業で知ったシナリオプランニング。自社に取り入れたいと独学で学び始める

――はじめに、シナリオプランニングを知ったきっかけについてお話いただけますか?

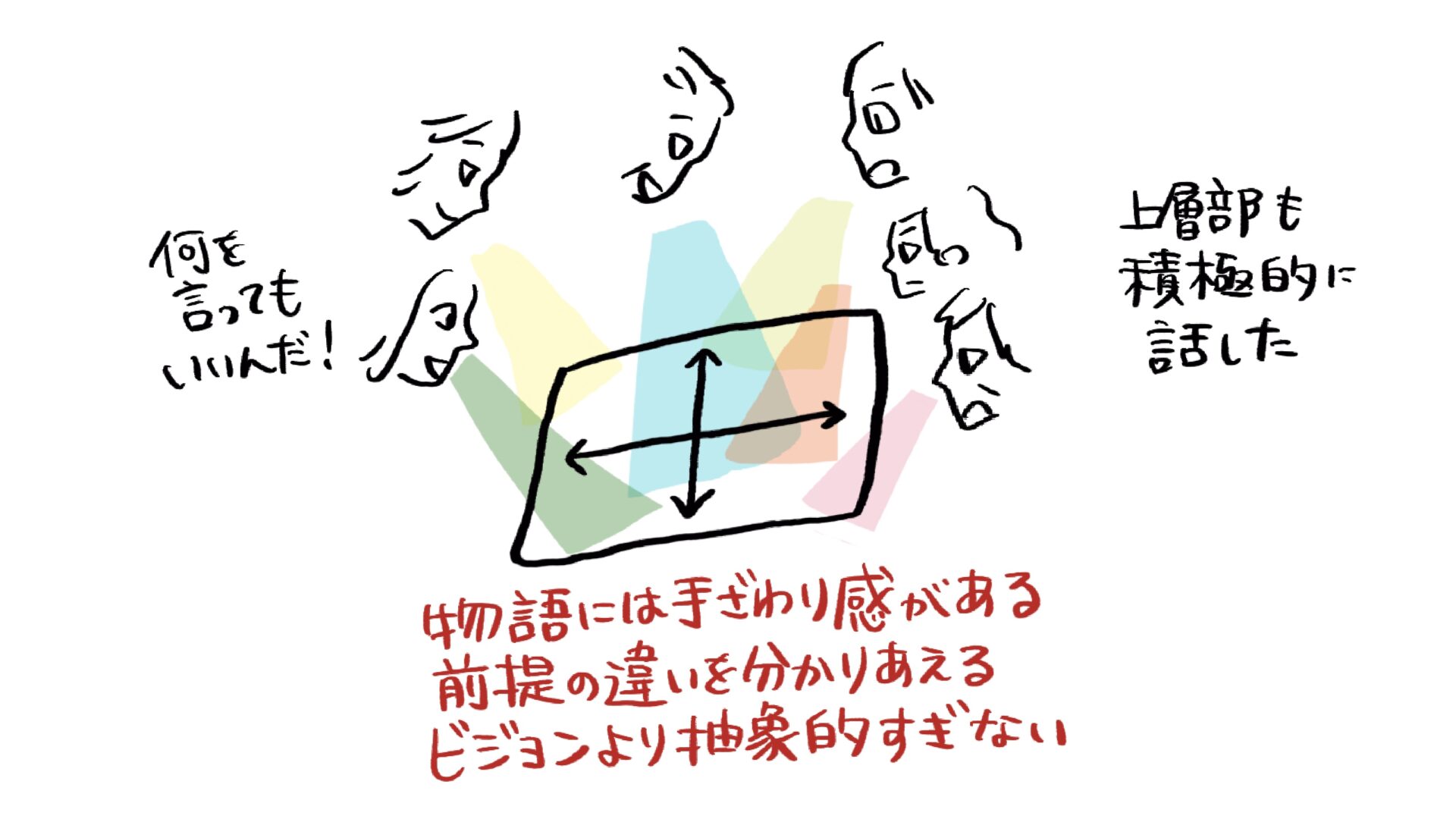

川尻さん:MBA(経営学修士)取得のために通学している大学院の授業で、はじめてシナリオプランニングを知りました。概要的な説明を聞いてグループで対象企業のシナリオを考える取り組みをしたんです。「未来は一つ」と捉えがちですが、実は複数の未来があり、それを物語風にできる点に面白さを感じました。物語になっていたら、違う方向を向いている方たちが見ているものや、その違いもわかりますし、理解し合うためのベクトルも合わせやすい。シナリオプランニングが実務的な部分でも使えることを学びました。

――そこからご自身でシナリオプランニングを学ばれたのですか?

川尻さん:はい、はじめはキース・ヴァン・デル・ハイデンの著書『シナリオ・プランニング 戦略的思考と意思決定』を読んでみたものの、なかなか文章が硬めで。その後、新井さんの本を読んだのですが、ビジネスパーソンが読みやすい言葉で書いてくれていたので理解が進みました。実践に近いかたちで事例のように紹介してくれていたため「こんな風に進めるのか」とイメージが沸きましたね。

――それでスタイリッシュ・アイデアに興味を持っていただいたのですね。

川尻さん:そうですね、私は2024年から自社の戦略会議の担当をしていて、今年はその中でシナリオプランニングに取り組みたいと考えていたんです。無料のセミナーを受講した後、「やはりこれは面白そうだ」と思い、プライベートレッスンを申し込みました。その時には、上司に「今年の戦略会議に取り入れたい。そのためにも、まずは自分が理解を深めるためにもプライベートレッスンを受けさせてほしい」とすでに伝えていましたね。

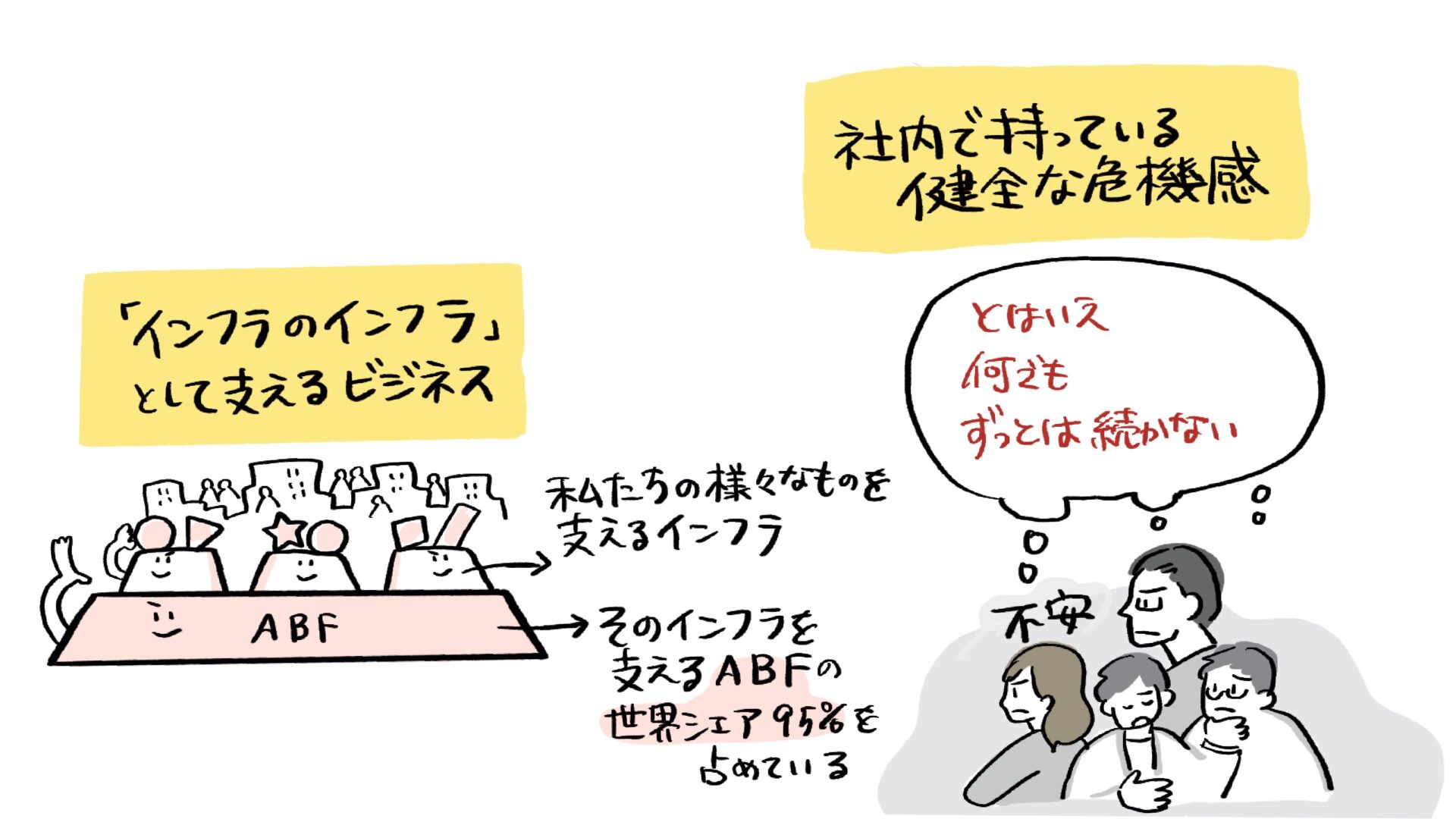

――世界シェアの高い製品を展開している御社ですが、どのような課題感があったのでしょうか?

川尻さん:これは「健全な危機感」だと思うんですが、調子が良いからこそ「本当にこのままで大丈夫なのか?」という課題感が社内にありました。社員それぞれがその課題に対しできることをやっていますが、私はシナリオプランニングが適しているのではないかと思い、新井さんに相談したんです。ずっと不安を抱きながらモヤモヤしていると精神的にも良くないですし、そこから一歩を踏み出さないといけない。そのために具体的に行動したいと考えていました。

――最初に上司の方にお話しされた時はどのような反応でしたか?

川尻さん:二つ返事で許可をもらえました。当社は現在、ABFが主力製品で世界的にも高いシェアを占めていますが、「そこに対してどう危機感を持ちながら、向き合っていくべきかを考えたい」と打診したんです。未来を考える際、「じゃあどうやるのか?」で思考が停止してしまい、べき論で終わってしまうこともあると思います。シナリオプランニングが、そこをより具体的なかたちで考えられる手法である点が、上司にも伝わったのだと思います。

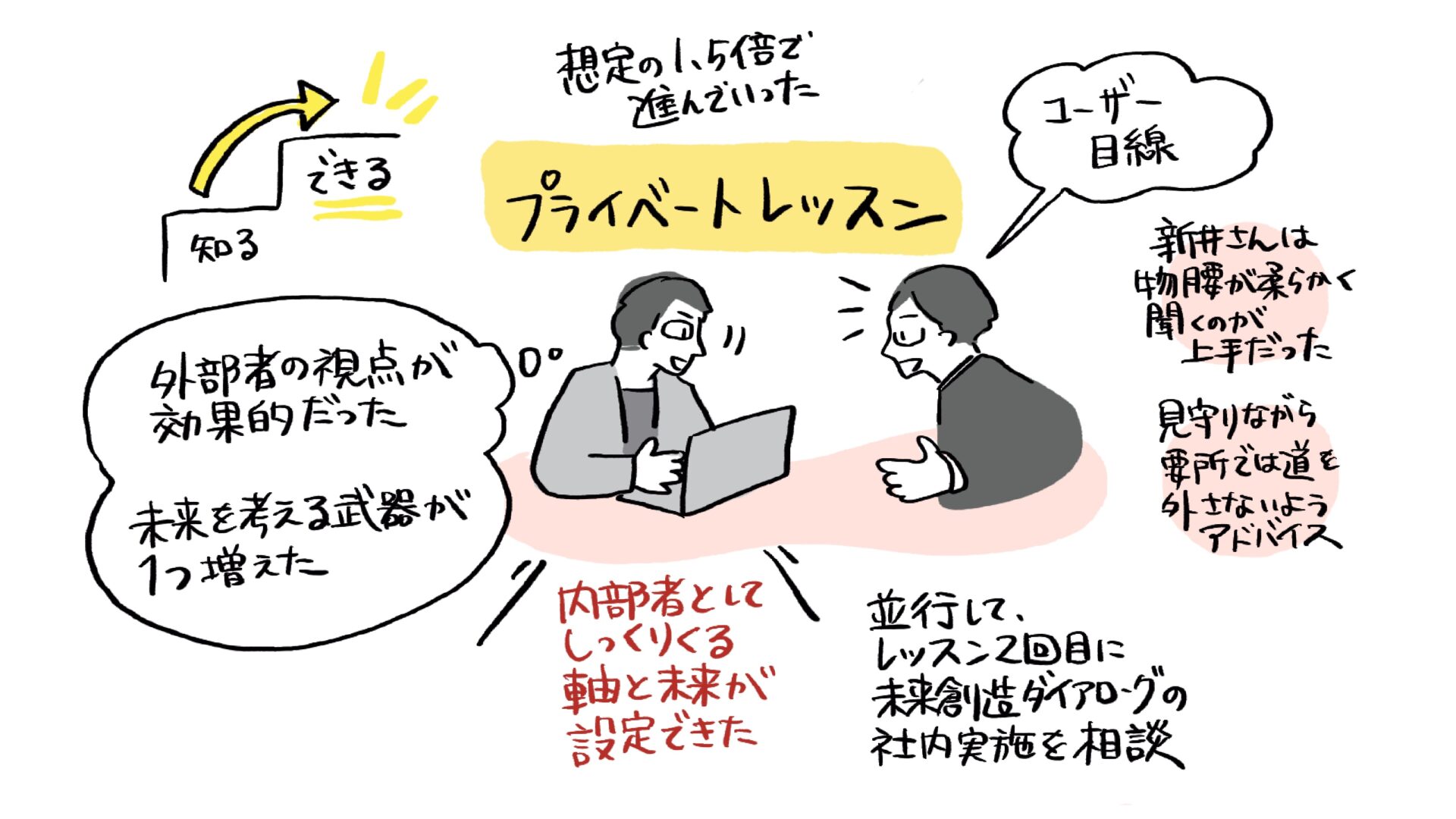

社内での活用を視野に入れ、まずはプライベートレッスンを受講

――プライベートレッスンではどのような内容に取り組まれたのでしょうか?また、新井に対してどのような印象を持ったかもぜひ教えてください。

川尻さん:今回は「社会環境」「自社のお客さま」「自社」の3層で分けて考え、どうすれば未来に対しての不安に備えながら、行動を具体化できるかを新井さんと相談しながら進めました。新井さんは物腰が柔らかく、話をしっかりと受け止めてくださる印象で、それは今も変わっていないですね。聞き上手でありながらも、道から外れないように要所要所で丁寧にアドバイスをいただきました。

新井:シナリオプランニングに取り組む際、なかなか「何が問題なのか」が出てこないことも多く、どういう観点から未来を見ればいいのか右往左往してしまうこともあるのですが、川尻さんは問題意識が明確で、想定よりも1.5倍くらいのスピードでレッスンが進んでいきました。

――川尻さんは事前に本でも学ばれていたとのことでしたが、プライベートレッスンを受けて変化した点はありましたか?

川尻さん:「“知っていること”と“できること”」との違いを実感しました。本を読んだ時も「ふむふむ」と理解はしていたのですが、実際にひとりでやってみると「これでいいのかな?」という疑問も出てきたんです。中の人だと当たり前になっている常識のような部分について、新井さんから「それってこうなんですかね?」と、外部からの素朴な投げかけをもらえたのが良かったです。「たしかに、その点は考えていなかったな」と気付かせてもらう場面がたくさんありました。

新井:川尻さんは、はじめから一定のレベルで取り組んでいただいていたので、大きな変化ではないかもしれませんが、たしかに私から見ても視点が増えていっているように感じました。川尻さんがされていることすべてを知っているわけではありませんが、例えば「この人がこう動くと、こっちに繋がっていきそうですね」と、今回はできるだけユーザー目線での質問をさせていただきましたね。

川尻さん:プライベートレッスンでは自社を対象に、内部者だからこそわかる視点を含めながら自分にしっかりとくる軸を設定できたのも良かったです。先ほどもお話ししましたが、プライベートレッスンを受講した時にはすでに「社内でもやりたい」と考えていて、戦略会議の日程は決まっていたので、レッスンを受けながら並行して社内での実施についても相談させていただきました。

――それで戦略会議のプログラムとして、未来創造ダイアローグ(*)を取り入れられたのですね。

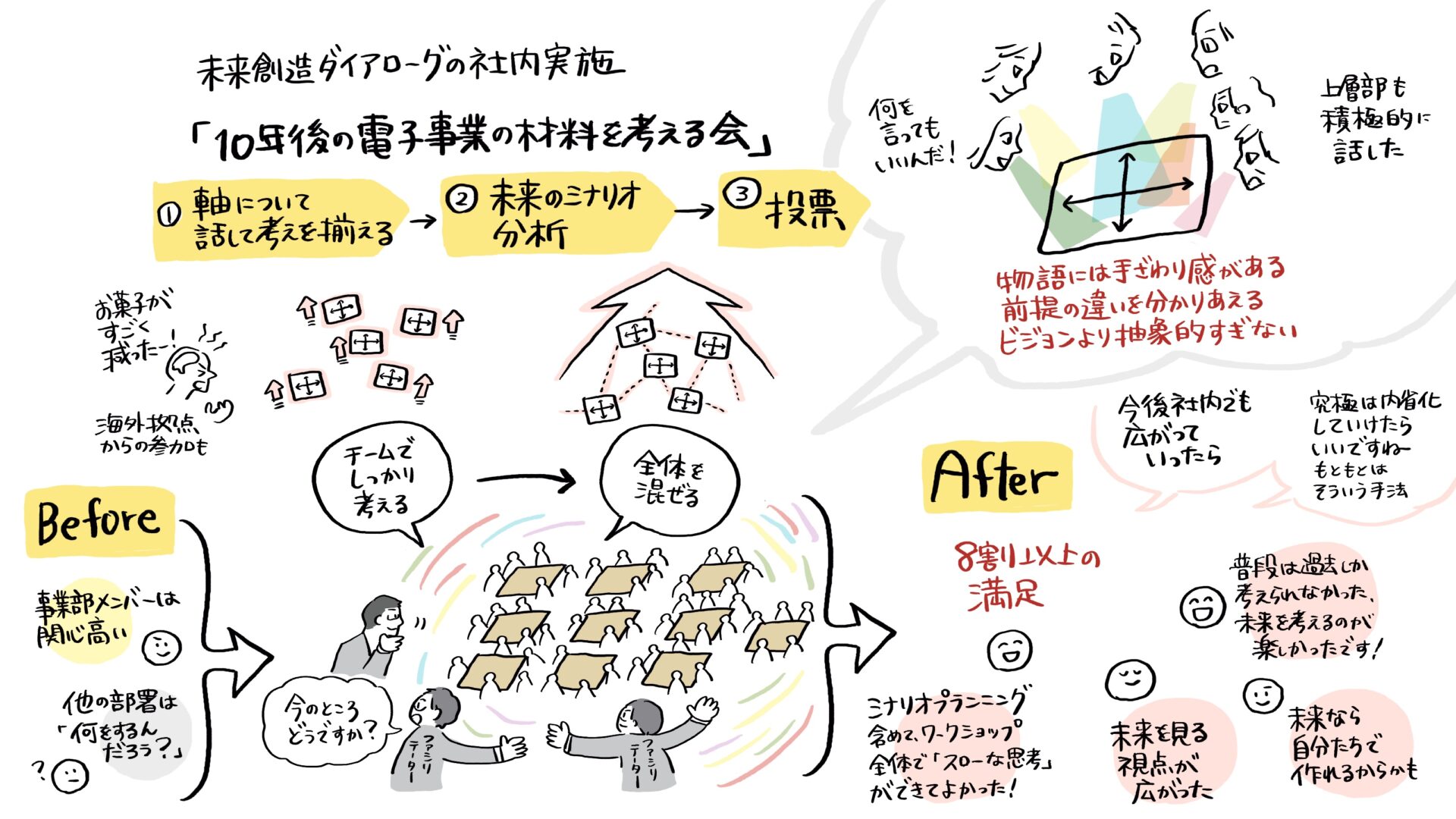

川尻さん:はい、2日間の会議だったのですが、今回は2日目を「10年後の電子材料事業を考える会」というタイトルで、丸々シナリオプランニングに取り組む時間に充てました。最初からフルコースのシナリオプランニングに取り組むとみんな疲れてしまうかなと思い(笑)、新井さんに相談しながら、まずは未来創造ダイアローグで体験してもらおうと決めました。

*「未来創造ダイアローグ(Future Generative Dialogue)」:特定の目的のために作成したシナリオ(ベースシナリオと複数シナリオ)を使い、参加者がダイアローグを行い、目的に沿ったアクションプランを考えるための一連のプロセスをまとめた手法です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

当日は国内外の社員と経営層も参加し、10チームに分かれて詳細シナリオ分析、戦略オプションの検討までを実施。

――当日はどのような方が参加されて、どのような内容に取り組まれたのでしょうか?

川尻さん:社長や役員、事業部門、研究開発部門に加え、海外拠点で販売を行っているメンバー50名ほどが参加しました。10チームに分かれて、4つの未来の軸までを決めたところからスタートしました。チーム内で軸を揃えることから始め、「この軸からあなたはどう考えますか?」と、各チームに考えてもらったんです。その中から「この軸だったら、こういう未来がきそうだ」という詳細シナリオ分析と、そうなった時に何ができるか、戦略オプションを考えるところまで行いました。

新井:今回は、プライベートレッスンで川尻さんが作ったシナリオを使ったので、私も安心して取り組めました。とはいえ、みなさんシナリオプランニングが初めての方ばかりなので、2チームに1人、ファシリテーターをつけてサポートしたんです。チームに分かれるとどうしても「自分たちの世界」になりがちなので、要所要所でチームを見にいきつつ、全体を混ぜることも意識しましたね。「自由にアイデアを出してください」と言っても、同じ社内の人だと「こんなことを言っていいのかな?」と加減がわからないこともあると思います。バリエーションを見てもらうためにも、他のチームを見に行ってもらう時間も設けました。

川尻さん:たしかに、そうですね。良い意味での「遊び」というか「言っていいんだ」という雰囲気を作っていただきました。正直、最初は「何が始まるんだろう」と、少し重い雰囲気からのスタートになり申し訳無かったのですが(笑)、新井さんがその場の雰囲気を変えてくれたり、参加メンバーが他のチームのアイデアを見にいくことを促してくれたりしていくうちに、参加者がより熱心になっていった印象でした。上の方たちも積極的に参加してくれている姿勢を、若い社員が見る良い機会にもなったと思います。

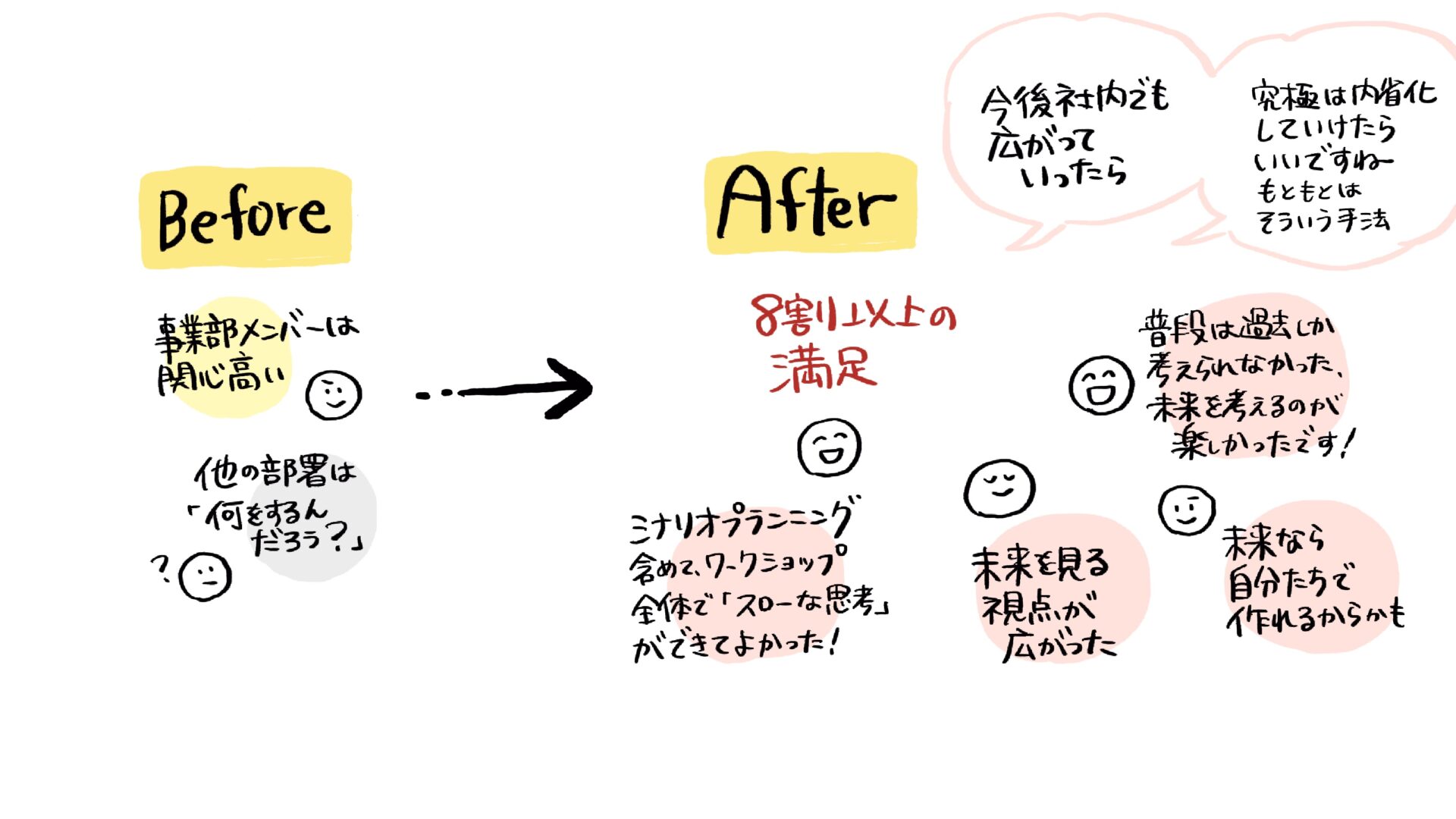

――1日の未来創造ダイアローグを終えて、参加者の方からの反応はいかがでしたか?

川尻さん:アンケートを実施したところ、8割以上の人が「満足」と回答してくれました。参加したメンバーからは「普段は考えることのない内容に取り組めて良かった」「今まで過去のことしか考えてこなかったから未来を考えるのが楽しかった」「日々時間に追われているけど、ゆっくりと考えられる時間になった」と、ポジティブな声も届いています。過去はもう結果として出ていますが、「未来ならコントロールができるかもしれない」と思ってもらえたのは大きかったですね。

シナリオは、ビジョンよりも具体的で手触り感のある拠り所

――未来創造ダイアローグを社内で実施して、どのようなことを得られたと感じますか?

川尻さん:一番大きかったのは、「視座が上がり視野が広がったこと」です。例えば、研究開発部門であれば、どうしても研究開発だけに目がいきがちですが、視座が高まって視野が広がると、社会環境や規制などもっと広く社会を見ることができて、結果的に開発が効率的になることもあると思います。参加したメンバーがお互いを知ることもできたと思いますし、コミュニケーションの点でも意義があったと思います。

――実際に体験されてみて、川尻さんはシナリオプランニングをどのような方におすすめしたいですか?

川尻さん:部門を問わず使える手法がシナリオプランニングだと思っています。「このままでは良くないな」「変化しないといけない」とわかっていても、抽象的なべき論で止まってしまい、具体的な一歩を踏み出せない方におすすめしたいですね。あとは、メンバーが違う方向を向いているようなケースにも適していると思います。ビジョンも大事ですが、それだと抽象的すぎてしまうこともあるので、それに加えて、手触り感があり方向性を示してくれるみんなの拠り所としても、シナリオが使える印象です。

――プライベートレッスンと未来創造ダイアローグの組み合わせだからこそ、得られたものもありそうですね。

川尻さん:そうですね、今回のようなお願いの仕方が一番良かったかなと思っています。課題感が具体的にあるときは、あまり人を増やしてしまうと論点が総花的になってぼやけてしまうこともあると思うので、誰かがプライベートレッスンを受けた後に、未来創造ダイアローグなどを検討するのが良いかもしれません。あとは、少ないメンバーでテーマを決めて取り組み、フィードバックがあったら差し戻す。それを少人数から始めてみるのもいいと思いました。

新井:そうですね、シナリオプランニングは具体/抽象の思考を行ったり来たりしますし、「慣れ」が必要な部分があります。「ゼロから全員で」も、もちろん良いのですが、今回のように慣れていらっしゃる方からまず取り組んでみて、未来創造ダイアローグで社内に広めていくと、他の方たちも入りやすく、良いサイクルが生まれるのではないかと思います。

シナリオプランニングの内製化で「自然と情報が集まる組織」へ

当日はグラフィックレコーディングで対談内容を振り返りました。

――今後、どのようにシナリオプランニングを活用していきたいですか?

川尻さん:今回参加した社内メンバーの受け止めもポジティブなので、熱が冷めないように継続していきたいと考えています。今回参加できなかった方たちにも取り組みを紹介して、興味がある人たちには別の切り口でも良いので、シナリオプランニングに取り組めるようなサポートをしていきたいです。私自身、視座が高まり視野が広がりましたし、一つ武器が増えたような感覚があります。考え方を知っていると、何か問題が起きたときに「こうやってみよう」と考えられると思うんです。

新井:そうですね、最終的には「内製化」として社内でファシリテーターを育成し、自分たちだけでシナリオプランニングを活用できる状態を目指してほしいと考えています。シナリオプランニングは元々そういう手法だと思うんです。このような状態が実現できると、「これどうすればいいんだろう?」という未来についての漠然とした困りごとが川尻さんのところに来た時に、気軽に「じゃあシナリオプランニングで考えてみましょう」という動きになっていくと思うんです。

川尻さん:当日の最後にも「みんなができるように」とおっしゃっていましたね。シナリオが4つに分かれていて、そのエッジにいる人の方が感度が高いものもあるから、理解度は違えど、経営層だけでなく全社員が「どの未来が来そうか」を考えることで自然と情報が集まる。組織としてそう機能するのが美しいですし、そうあるべきですよね。

――シナリオプランニングがさらに社内に広がり、みなさんが実践で活用されていくのが楽しみですね本日は貴重なお話をありがとうございました。

お問い合わせください

・中期経営計画や戦略立案のご支援(シナリオ作成から最終アウトプットの作成まで)

・ビジョン・パーパス策定のご支援

・事業や研究開発の企画検討のご支援

・未来を担う人材育成プログラムのご提供

・シナリオプランニングなどを活用した個別コンサルティング

単に複数シナリオをつくって終わりにしないためにも、プロジェクト等の設計時点からご相談いただくことをお薦めしています。