【事例紹介 住友ゴム工業株式会社】シナリオプランニング導入がもたらした組織の変化と未来への手応え

タイヤ事業・スポーツ事業・ハイブリッド事業の3つを主軸に展開する住友ゴム工業株式会社。売上の8割を占めるタイヤ事業のサプライチェーンを統括しているのが、生産計画部・物流部・DX推進室の3部署からなる「SCM本部」です。

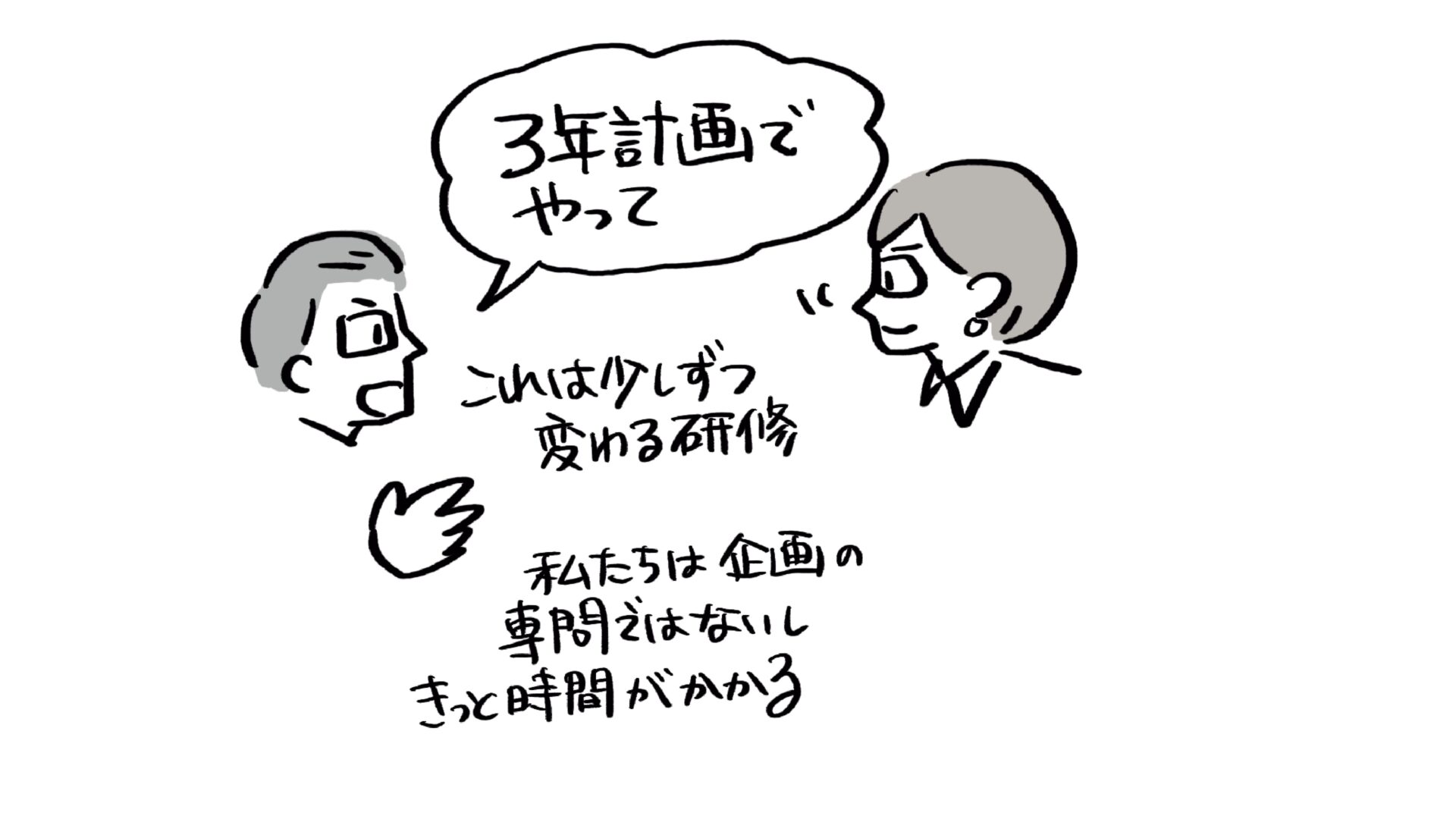

サプライチェーンに関わる同部門は「3か年計画でシナリオプランニングを身に付け、中期経営計画に活かすこと」を目的に、2022年に当社の研修を導入。それ以降、継続してシナリオプランニングの実践を続けています。

今回、シナリオプランニングの導入に至った背景や当時の課題、研修を受けて変化した点について、SCM本部長 荒井靖之さん、事務局を担当した赤塚淑子さんの2名と当社代表 新井が対談しました。

<メンバー(左から)>

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表 新井宏征

住友ゴム工業株式会社 SCM本部 本部長 荒井靖之さん

住友ゴム工業株式会社 SCM本部 SCMDX推進室 赤塚淑子さん

【Profile】

・住友ゴム工業株式会社 SCM本部 本部長 荒井靖之さん

経理部門、海外駐在、企画部門を経てSCM部門へ。2024年にSCM本部の本部長に就任。

・住友ゴム工業株式会社 SCM本部 SCMDX推進室 赤塚淑子さん

入社後、設備技術部門で設備の輸出事業に従事。15年の間に、数々の海外工場の立ち上げにも携わる。現在はSCM本部でタレントマネジメントを中心に人材関係の業務に従事している。

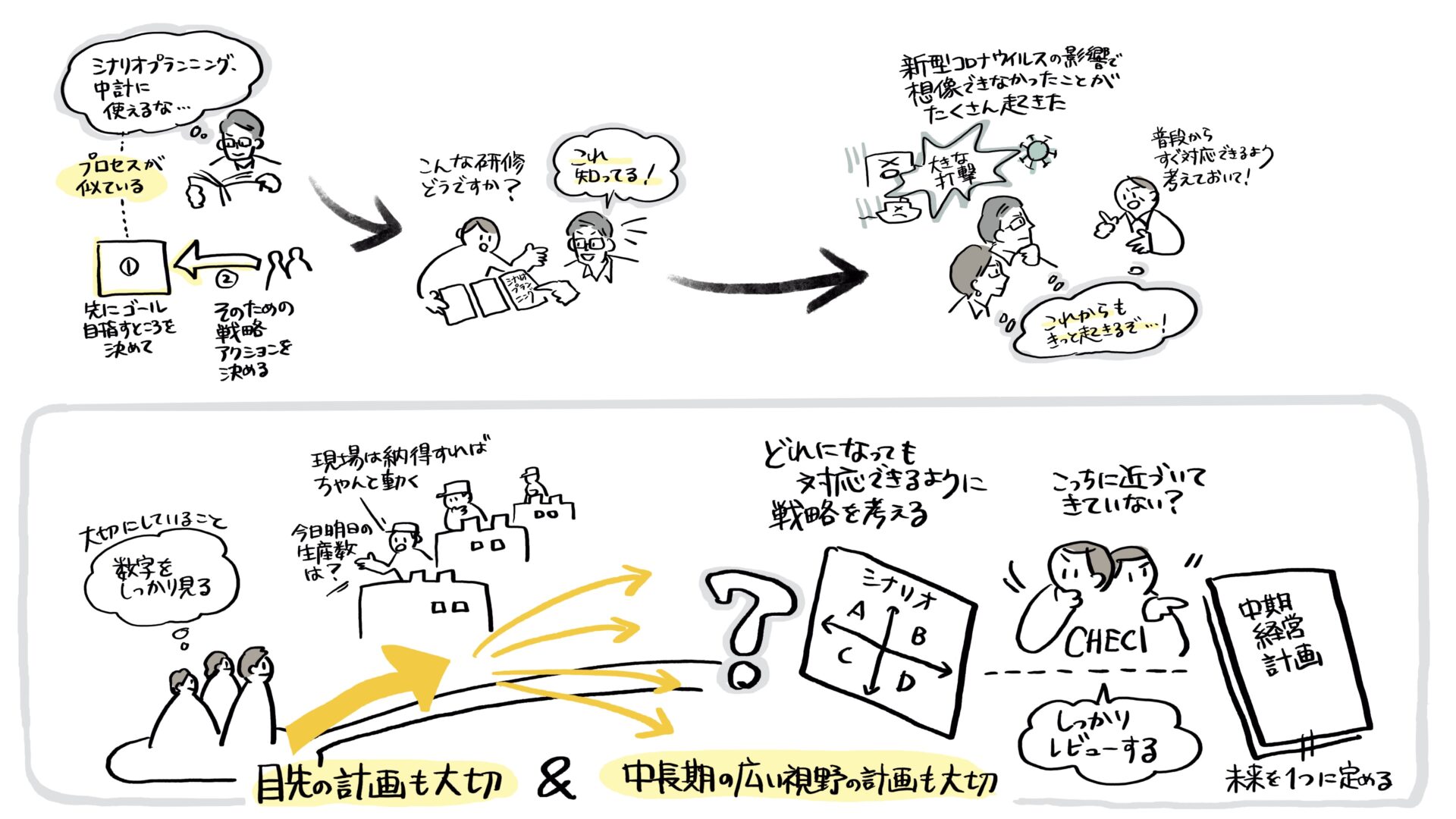

【シナリオプランニングとは?】

設定したテーマにおいて起こり得る不確実な未来の可能性を検討した上で、その対応策を検討する手法。

▼シナリオプランニングの基本的な考え方はこちらで詳しく解説しています。

シナリオプランニング入門 〜 組織での活かし方|シナリオプランニングで組織の未来をデ ザインする|スタイリッシュ・アイデア

物流業界の構造変化が突き付けた、中長期視点の必要性

――はじめに、シナリオプランニングの導入に至った経緯について教えていただけますか?

荒井さん:部内で社員研修を検討していた際、複数あった案の一つに「シナリオプランニング」があったんです。たまたま私が新井先生の本を読んだことがあり「それ知ってる!」となって(笑)。シナリオプランニングは最終的な目的が明確で、戦略のオプションを紐付けながら作成していく点が中期経営計画に似ているため、事業に役立てられるのではないかと考えました。

新井:当時の研修担当者さんからご依頼をいただき、部内の課題を共有いただいたのが始まりでしたね。その時、ご担当されていた方はその後トルコへ赴任されて。

赤塚さん:そうそう、それで私が事務局を担当することになったんです。

――当時、SCM本部にはどのような課題があったのでしょうか?

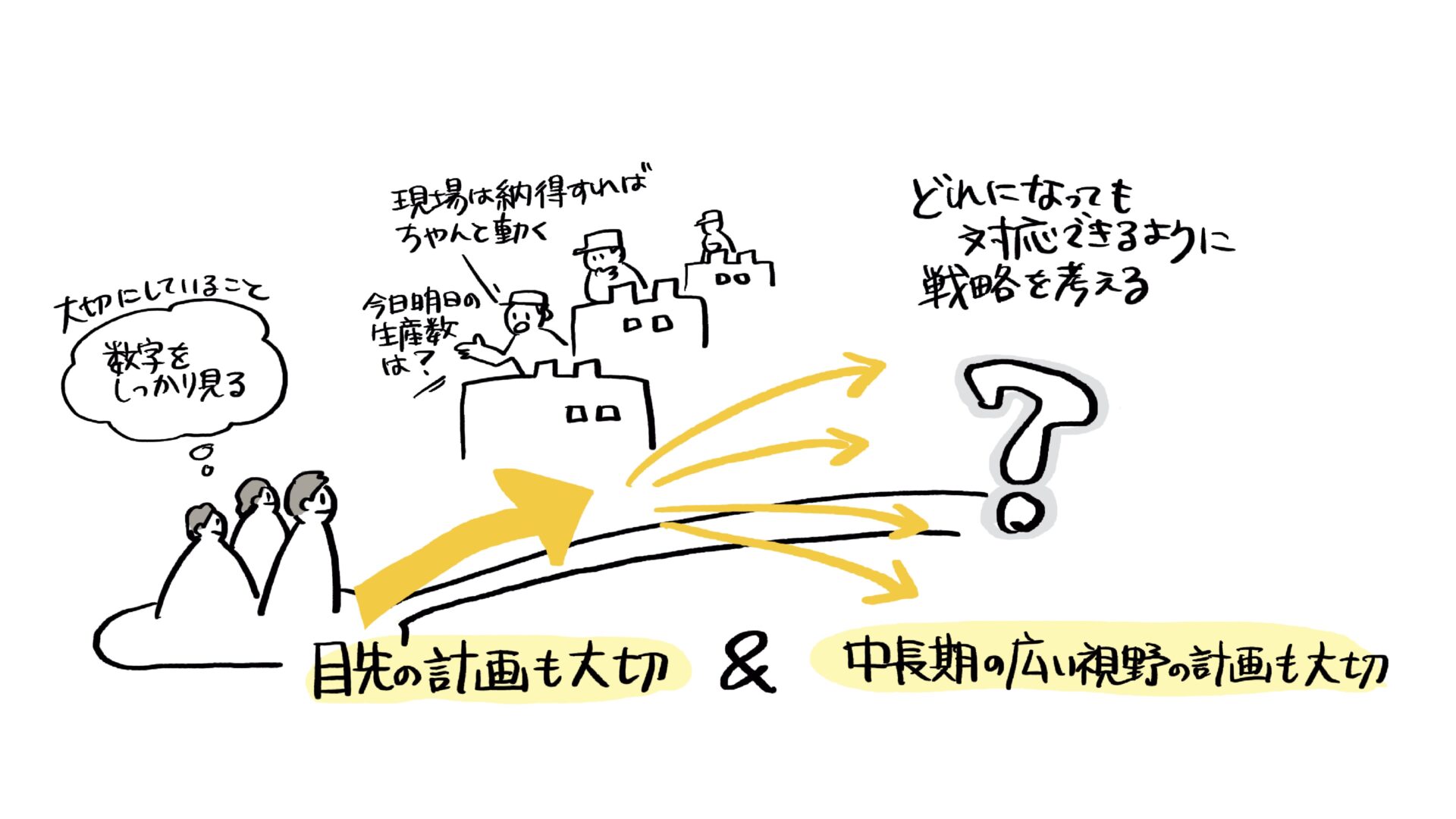

荒井さん:細かく変化する目先の目標ばかりに追われて、中長期的な計画・目標を立てる時間をしっかりと確保できていませんでした。SCM本部の生産計画部門が関わるのは実際に工場でタイヤを生産する方たち、物流部門が関わるのは商品を運んでくれる物流会社の方たちです。そうした現場の方は、仕事をする上で「直近の数値目標」を大切にします。そのため、SCM本部でもどうしても目先の計画を作ることに目がいきがちでした。

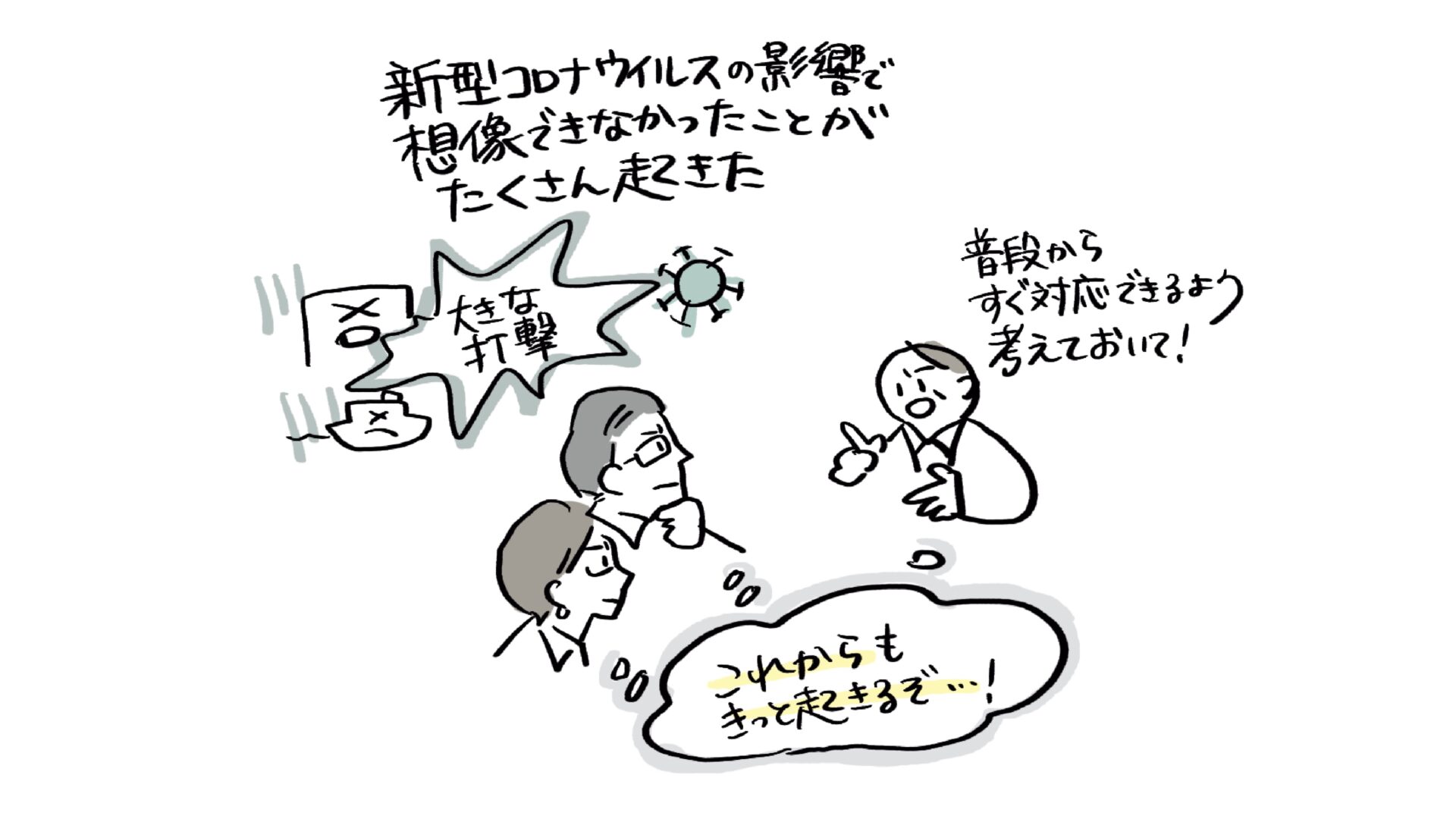

赤塚さん:本部長がおっしゃった課題に加え、新型コロナウイルスの蔓延により「先が読めない不安」を実感し、不確実な未来に対して備える体制も必要だと考えていました。従来と同じ金額で輸送用の船を利用できなくなるなど、コロナ禍で業界は大きな打撃を受け、「サプライチェーンの在り方」を変える必要があったんです。

荒井さん:弊社の業績を見ると、2020年から22年までは下がり、23年に上がっているんですが、物流部門だけその逆で。目先の計画ばかりでなく、中長期的に広い視野で計画を立てる必要性に迫られていましたね。

赤塚さん:物流部門の業績の低下は会社の利益に直結するため、部内でどうにか対応する必要がありました。今回は新型コロナウイルスの影響を受けましたが、今後も国際情勢の変化や災害など、予測困難な出来事から影響を受ける可能性もあるでしょう。そうした事態に備えて、素早く対応する方法を考えておくために、シナリオプランニングがぴったりだと思ったんです。

3年続けたからこそ得られた「現実味のあるアウトプット」

――1年目は何名の方が参加し、どのような内容に取り組まれたのでしょうか?

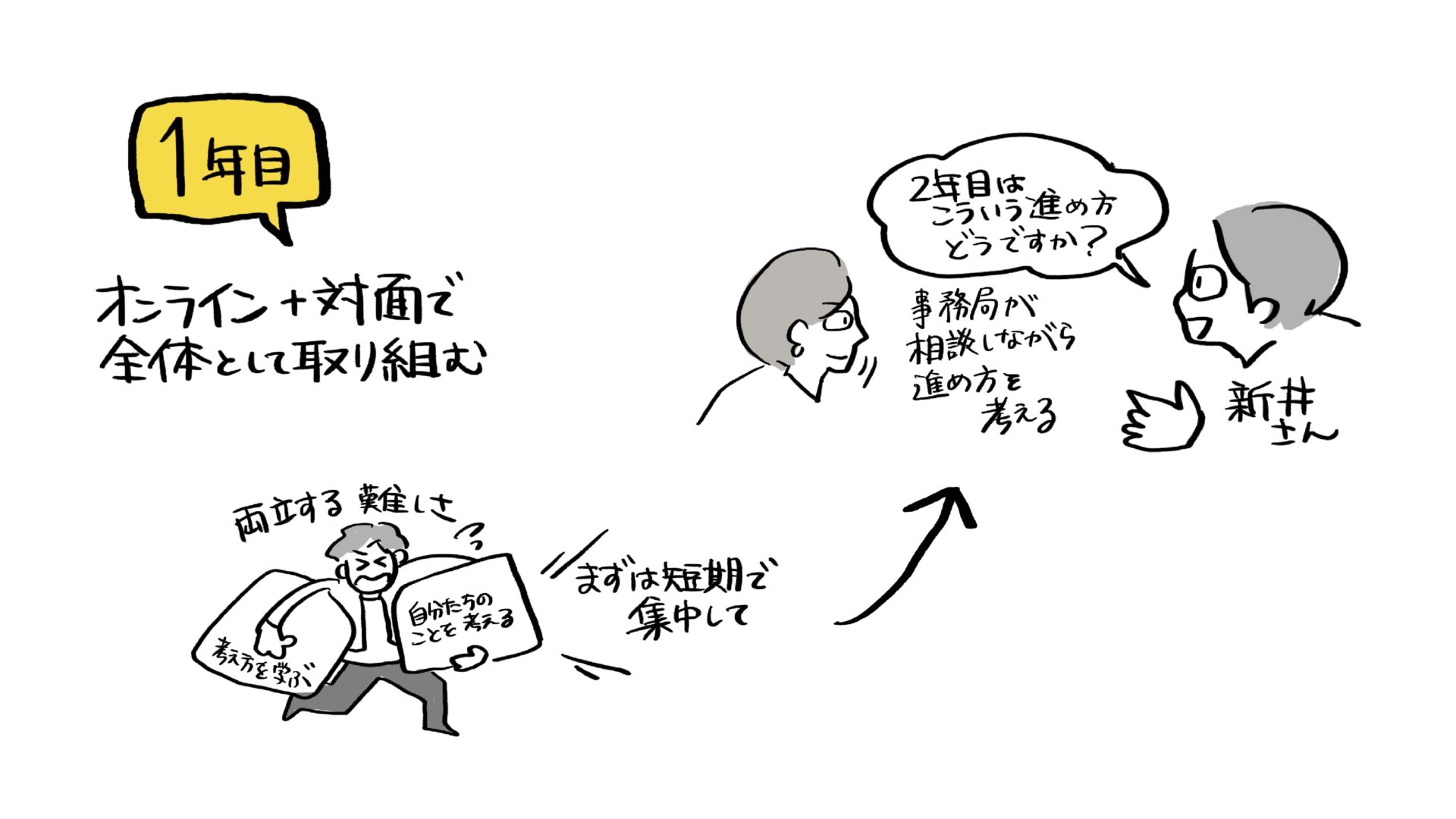

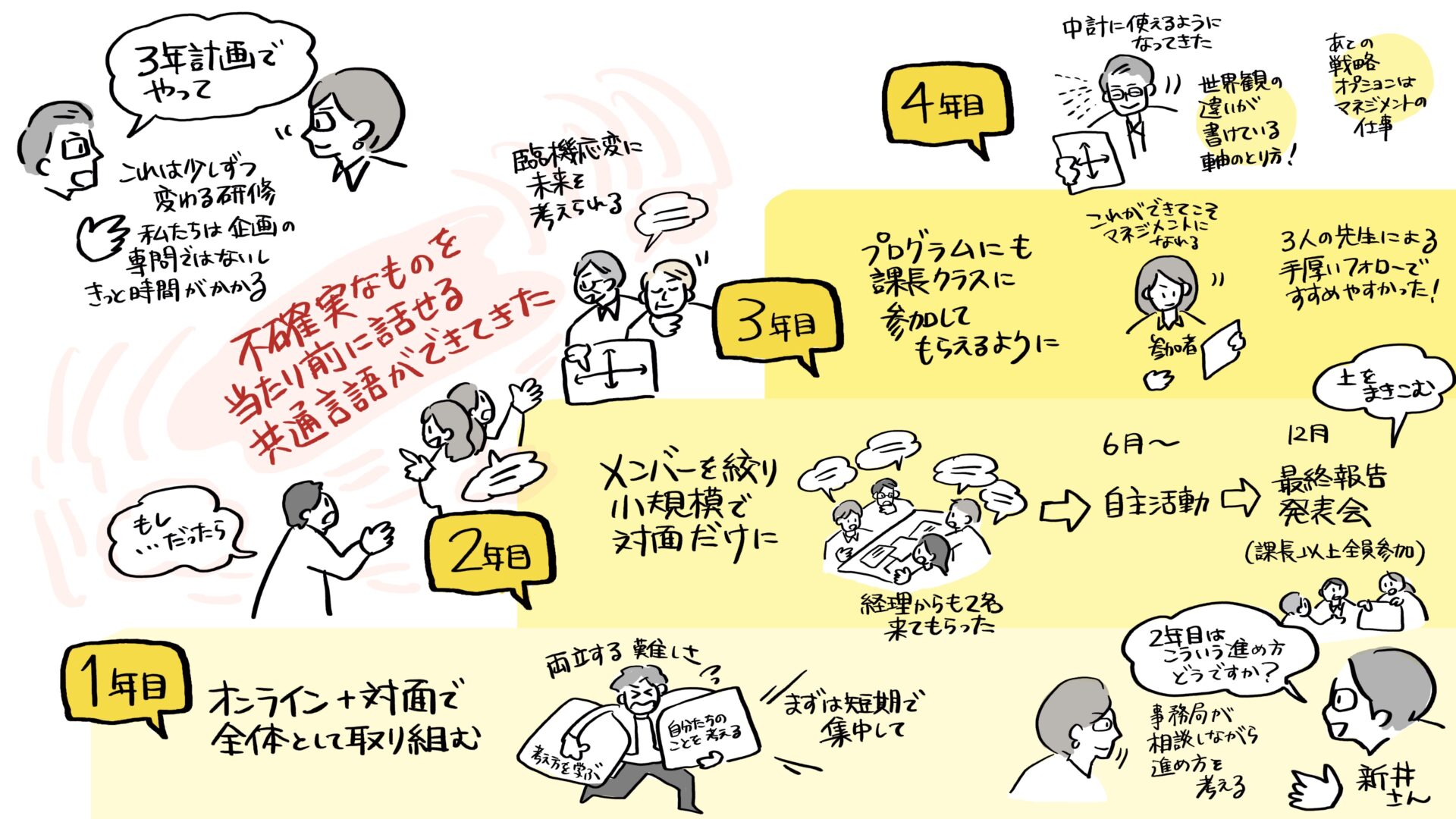

赤塚さん:部門全体では500名ほどのメンバーがいますが、1年目は会社の将来を担う中堅・若手を中心に国内から15名、海外拠点から15名の計30名が新井先生の講義を受講しました。本部長からは「3か年計画でシナリオプランニングに取り組み、最終的には事業に使えるようにしてほしい」と言われていたため、1年目はシナリオプランニングを社内に浸透させるための第一歩でしたね。

新井:2〜3年目に比べると1年目は時間が限られていたので、参加したメンバーの興味があるテーマから取り組みました。みなさん、ゼロからシナリオプランニングの考え方を学びながら自分たちのことも考えなければいけない状況で、なかなか大変だったと思います。今振り返ると「チームで取り組む」という部分でも苦労がありましたね。

赤塚さん:そうですね、参加メンバーには「チームで取り組むように」と伝えていたのですが、なかなかメンバー間の意思疎通がうまくいかず、1人で課題に取り組んで新井先生に提出する人もいましたね(笑)。

新井:そうでした(笑)。海外拠点のメンバーはオンラインでの参加でしたし、コミュニケーションも難しかったですよね。チームでの学びが少なかった点を考慮して、2年目には異なる方法をご提案しました。

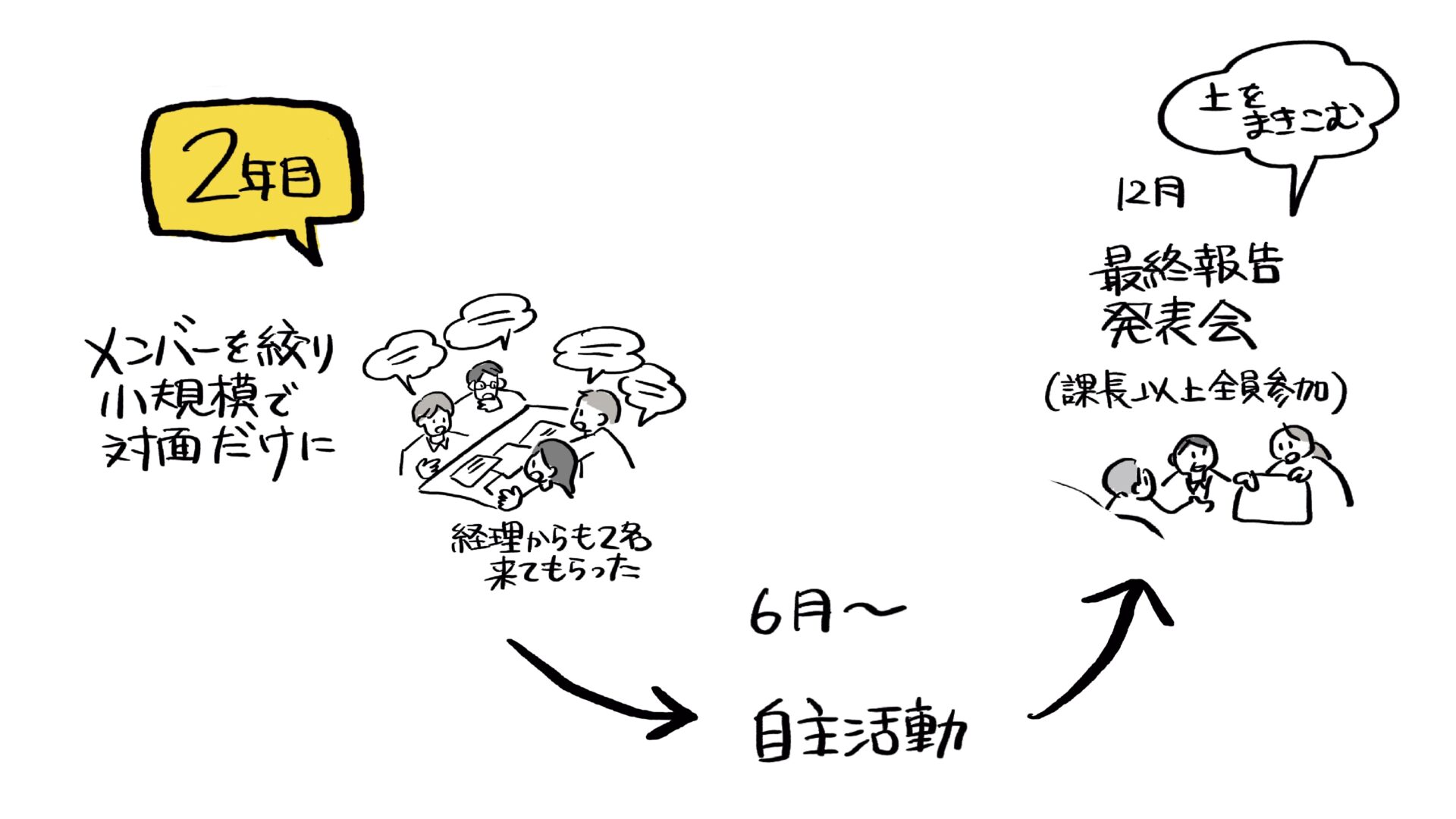

――1年目の反省点を考慮して、2年目はどのような内容を取り入れましたか?

赤塚さん:2年目は、1年目に参加したメンバーの中から神戸本社の11名に絞り、2つのチームに分け、すべて対面で取り組むことにしました。本部長から「他の部署の視点や考え方を取り入れてみては」と提案をいただき、経理部門から若手の2名に参加してもらったんです。2人とも「有益な時間になった」と言っていましたし、経理部門ならではの情報をSCMのメンバーにインプットしてもらえたため、お互いに刺激になったと思います。

――大きく体制を見直されたのですね。

赤塚さん:はい、2年目からはより業務に活かすことを意識して、研修を受けるだけではなく自主活動も取り入れました。毎週、チームで考えたテーマに取り組み、シナリオプランニングを部全体にインプットするために、半年後に発表会も開催したんです。発表会にはマネジメント層にも参加してもらい、全員で対話をしました。

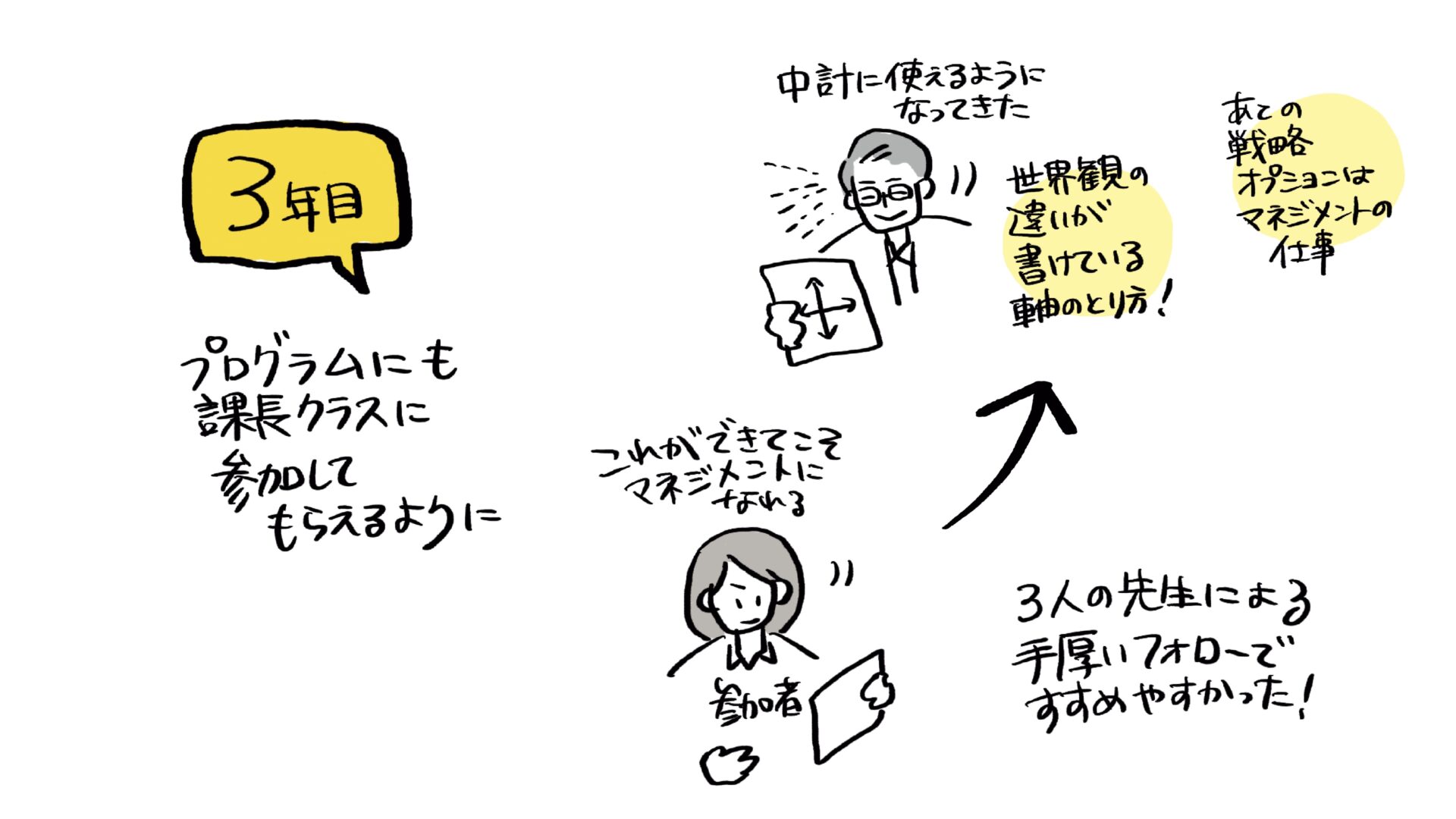

――3年目はさらに進化していそうですね。

赤塚さん:3年目は、これまでの集大成でしたね。蓄積してきた知識もあり、メンバーも積極的に参加してくれたため、より良いアウトプットができたと思います。3年目からは、はじめからマネジメント層にも参加してもらい、しっかりとコミュニケーションを取りながら自主活動、発表会も行いました。ようやく本部長からお褒めの言葉をいただけましたね(笑)。

荒井さん:3年目にしてようやく、中期経営計画に使えるような現実味のあるアウトプットが得られたんです。シナリオプランニングでは、2つの軸をもとに4つの未来シナリオ(2軸4象限)を描きますが、明確に違いがある具体的な4つの未来を描けて、この3年間が無駄でなかったとほっとしましたね。

新井:みなさんが時間をかけて丁寧に取り組んでくださったおかげです。私が「マネジメント層にもぜひ参加してほしい」とお願いして、実際に動いてくださったからこそ、良いアウトプットにつながったと感じています。

荒井さん:実は、マネジメント層の参加については、新井先生からのアドバイスだけではなく、参加メンバーからも要望もあったんです。「私たちはシナリオプランニングについて一生懸命勉強していますが、マネジメント層はどこまで理解してくれているのでしょうか」と疑問を呈されて(笑)。

赤塚さん:そのお話を受けて、マネジメント層のeラーニング受講を進めたんですよね。そのおかげで、年々シナリオプランニングを理解しているメンバーが部内に増えています。

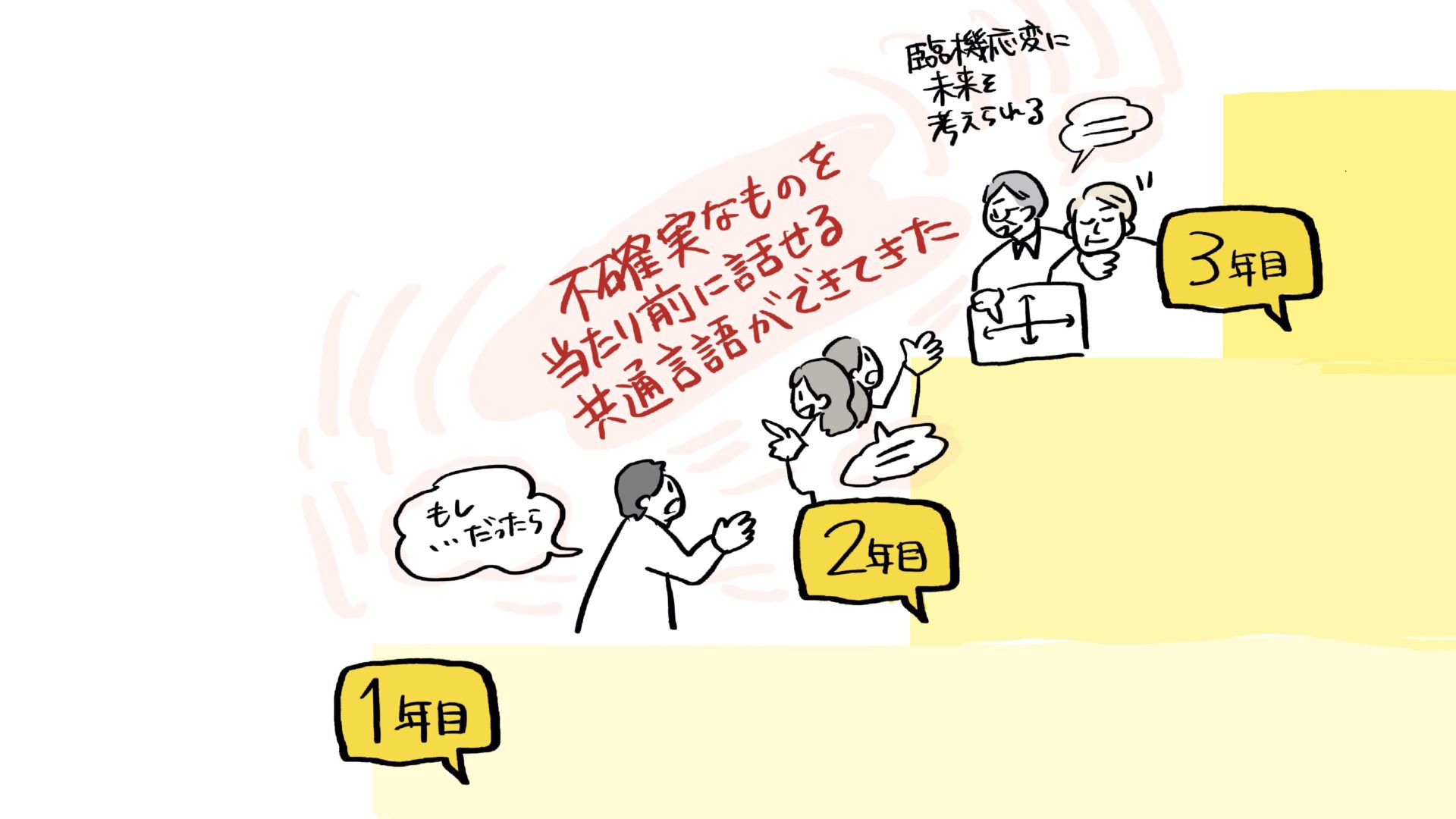

荒井さん:1年目は「シナリオプランニング」という言葉すら知らない社員がほとんどでしたが、2年、3年と進めるうちに「不確実なもの」「認識の見直し」など、シナリオプランニングの用語を口にする社員が増えてきています。共通言語が増えて、コミュニケーションがスムーズになりました。

新井:共通言語としてシナリオプランニングを理解して、不確実なものに対する考え方が身に付いてくると、2軸4象限の型にはめて考えずとも臨機応変に未来を考えられるようになります。きっと、中期経営計画の策定もスムーズになると思います。

シナリオプランニングをはじめて4年目。ついに中期経営計画に着手

――受講した方たちからはどのような声が寄せられていますか?

荒井さん:2024年の発表会では、1期生から3期生のそれぞれに感想を発表してもらいました。立ち上げの苦労を知っている1期生は「ここまで形になったとは……!」と感動していましたし、3期生は今までの集大成になるような感想で締めくくってくれて。3年間続けてきたからこその変化を感じましたね。

赤塚さん:受講者の感想として「未来を考えるシナリオプランニングは、仕事でもプライベートでも使える!」という声が多いですね。中には、町内会での取り組みや、自分の子どもの将来を考えるのにも使えると話すメンバーもいます。

荒井さん:上手く使えている人は日常で活かしながら、どんどん吸収していますよね。研修には、「即効性があるタイプ」と「じわじわと効果が出るタイプ」があると思いますが、シナリオプランニングは後者だと思います。少しずつ変化している人が増えている印象です。

新井:おっしゃる通りですね、長期で取り組みながらシナリオプランニングの考え方をしっかりとインストールしていくことが大切だと思います。社員の方たちの思考や視点が変化していることを知って嬉しい限りです。

赤塚さん:社歴が浅い社員が「目の前の仕事をこなすことが大事だと思っていたが、マネジメント層になるためには先を見据える視座を持つ必要があると感じた」と言っていたのも印象的でした。シナリオプランニングはチームで取り組むため、普段はなかなか話す機会の少ない社員同士がコミュニケーションを取れる点も好評でしたね。

――3年間伴走させていただいて、新井を含む講師陣の印象はいかがでしたか?

赤塚さん:新井先生にマネジメント層との1on1をお願いしたところ、全員の顔と名前を覚えていただいて驚きました。「一人ひとりの評価をしてください」とお願いしたら、しっかりとコメントもしてくださって。こちらの無理難題に、いつも丁寧に応えてくれています(笑)。3年目のメンバーは、1年で過去2年分の内容をフォローする必要がありハードな内容でしたが、3人の先生に手取り足取り丁寧に指導をしてもらえたおかげで無事に進行できました。

――4年目はどのように取り組んでいく予定ですか?

赤塚さん:4年目はいよいよ中期経営計画の策定に取り組むため、今まで以上に新井先生たちとのコミュニケーションを大切にしながら進めていきたいと考えてます。

荒井さん:シナリオプランニングでは4つのシナリオを作成するため、すべてのシナリオに対して中期経営計画を立てることは現実的ではありません。もっとも確度が高いと判断したシナリオを選び、適宜レビューする必要があります。これまでは実行したアクションのみをレビューしていましたが、今後は「そもそもシナリオにズレがないか」「取ろうとしているアクションは適切か」という根本的な部分のレビューを大切にしていきたいです。

対談当日は、グラフィックレコーディングで内容を振り返りました。

――最後に、シナリオプランニングをどのような方におすすめしたいかを教えていただけますでしょうか?

荒井さん:仕事において、中長期の目標やゴールを明確にし、実行していきたいと考えるすべての方におすすめしたいですね。どんな仕事でも、まずゴールを明確にした上でアクションを決定し、その後にレビューを行うことが大切です。シナリオプランニングでは、この考え方が自然と身に付くはずです。

赤塚さん:参加者の多くが研修後に「今までになかった頭の使い方をするから、脳が疲れた〜(笑)」と言うんです。学生のころから学問として教えてくれれば、入社時点で自然と取り組めるようになりますし、そのような人材がいたら会社にとってプラスになるはずです。それくらい、誰にとっても必要な考え方のように感じますね。

シナリオプランニングは、単なる未来予測ではなく、組織の視点を変え、思考の枠を広げるための手法です。住友ゴム工業のSCM本部では、3年間の継続的な取り組みを通して、その価値を一歩ずつ実感してきました。4年目となる2025年、この学びがどのように中期経営計画に結実していくのか。今後の展開に期待が高まります。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。