【事例紹介 株式会社リコー(後編)】シナリオプランニング、実際受けてみてどうだった?受講メンバーに聞きました

株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室では、2024年から当社のシナリオプランニングを導入し、5名のデザイナーが全5回にわたり研修を受講。今回は、受講メンバーの4名に、シナリオプランニングを通じて得たもの、大きく変化した点について語っていただきました。

▼前編はこちら

前編へのリンク

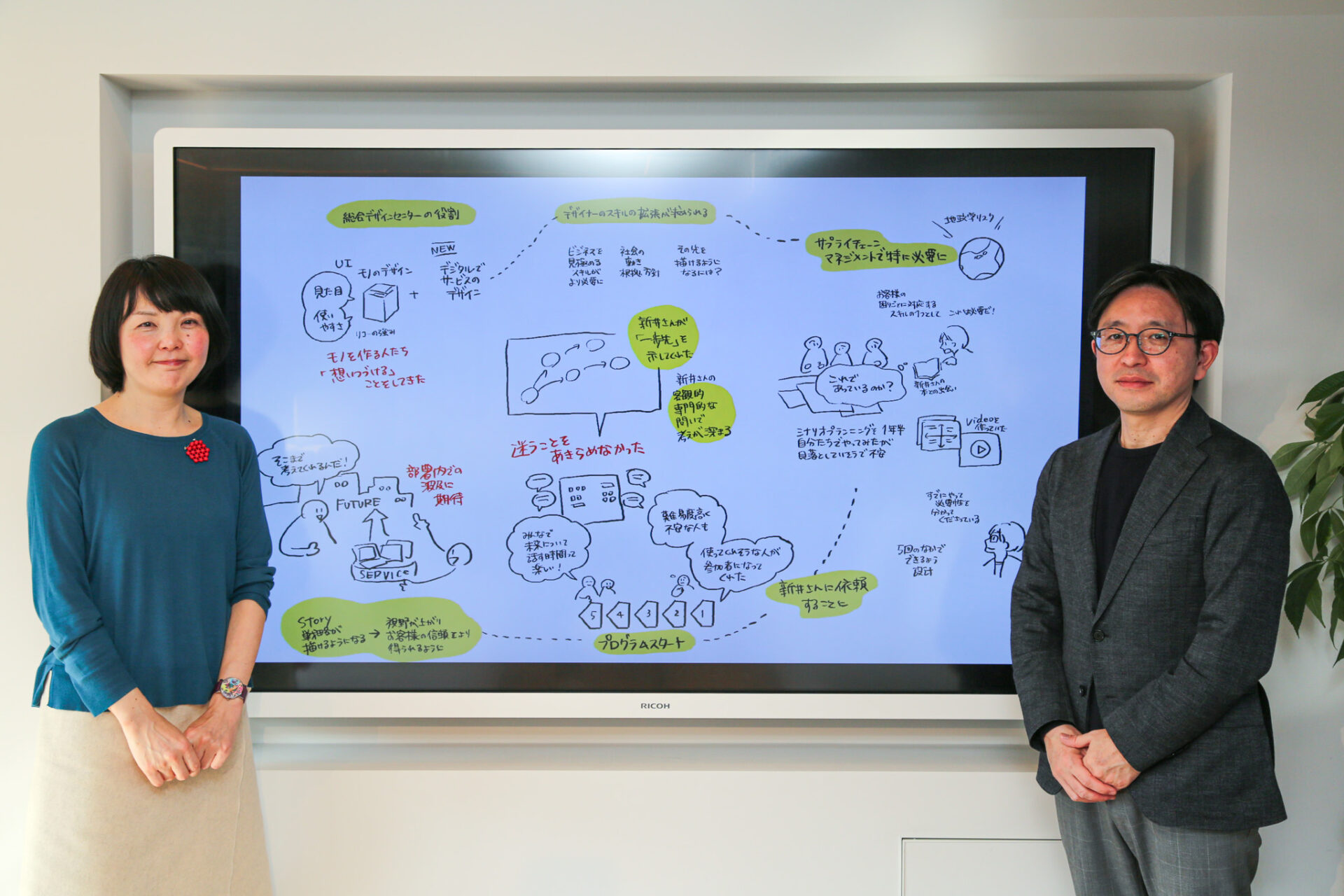

前編では、導入までの経緯やメンバーの変化などについて、株式会社リコー 総合デザインセンター 価値共創UXデザイン室室長 市川 美加年さんと当社代表新井の対談内容をご紹介しております。

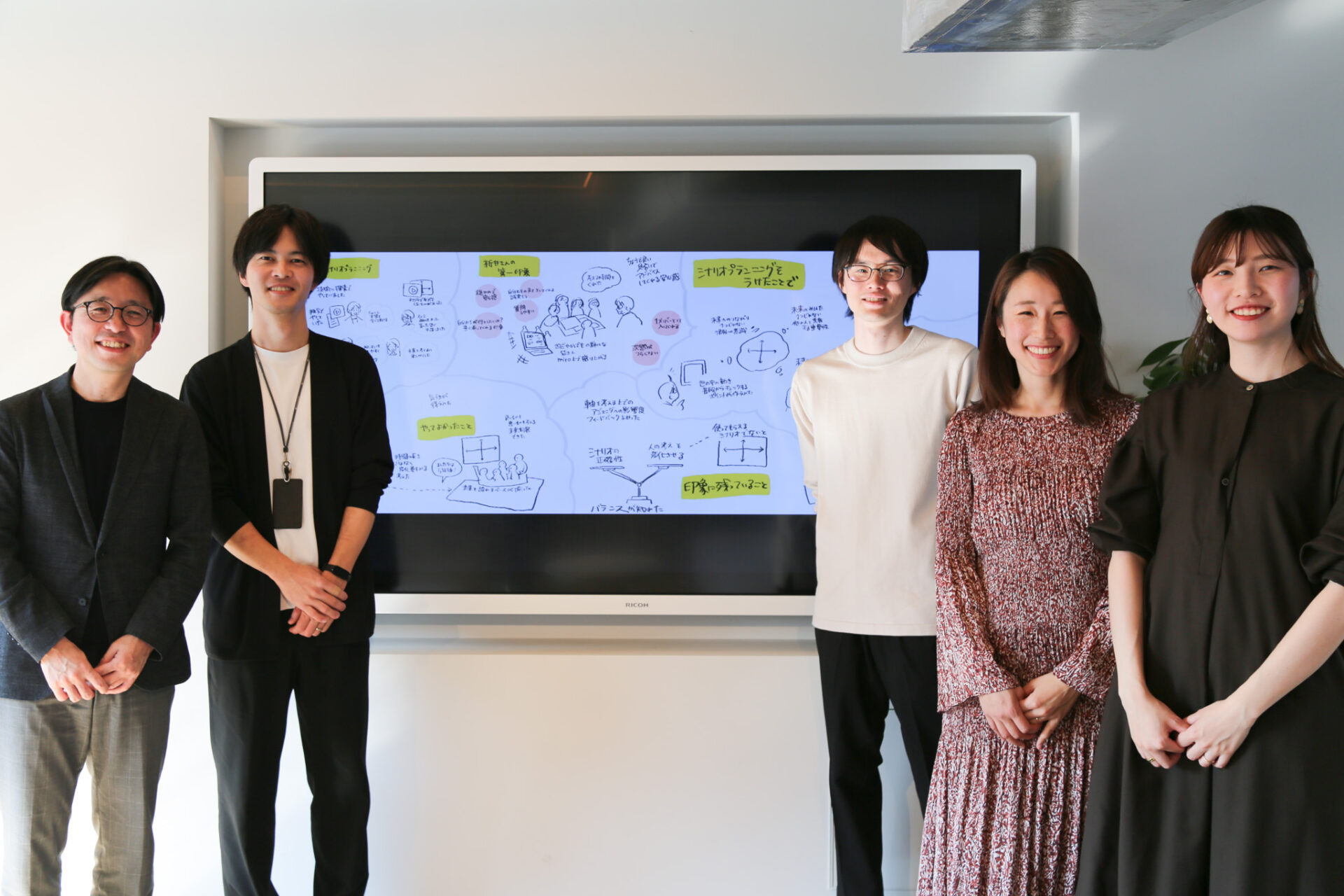

<座談会メンバー(左から)>

・株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表 新井 宏征

・株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室:石田 貴志さん

・株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室:本村 渉さん

・株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室:福丸 幸子さん

・株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室:富澤 早紀子さん

「未来予測の手法で何ができるんだろう?」というワクワク感

――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、みなさんは元々シナリオプランニングについてはご存知でしたか?

石田さん:はい、私は技術の先行研究に関わる中で、デザイナーとしてどういった価値を提供できるかを考えていたときにシナリオプランニングの存在を知り、独学で学んでいました。最初は、オンラインセミナーなどを活用して勉強していましたが、体系的に学ぶ機会を求めていたんです。

富澤さん:単発のワークショップで、未来のMFP(Multifunction Peripheral:複合機)について考える際、ワークとして軽く触れた経験はありましたが、概要程度の理解でしたね。

――お二人はすでにご存知だったんですね。福丸さんと本村さんはいかがですか?

福丸さん:室長の市川さんが以前、事業部の方とシナリオを作られていて、社内で共有された動画を観たことがあったので、「複数のシナリオを考える」という基本的な理解はありました。

本村さん:いくつかある研修の中から選択をしたんですが、唯一名前を聞いたことがあるのがシナリオプランニングでした。まったくの初見ではなく、なんとなくは知っていたので、とっつきやすさを感じて選んだ記憶があります。

――実際に、シナリオプランニングの研修を受けることになった時の心境はいかがでしたか?ご自身のお仕事に活かせそうと感じましたか?

本村さん:「直接的に仕事に活かす」というよりは、考え方やマインドを含めて、「これからに活かしていきたい」という思いがありましたね。

福丸さん:未来予測や未来洞察の手法を使って、将来を考えることへの興味はありました。実践的に学べる機会を得られることに、大きな期待感がありましたね。どんなことができるんだろうと、ワクワクが強かったです。

富澤さん:シナリオプランニングは、これまで10分程度のワークショップでの部分的な経験しかなく、知識は限られていました。ただ、複数のテーマの中で、シナリオプランニングは唯一聞き覚えがあったこと、また比較的取り組みやすい印象があったので、より深い理解を得られる可能性に魅力を感じましたし、期待もありましたね。

――石田さんは、すでにご自身で学ばれていたとのことですが、独学で学ぶ中で難しさを感じる場面はありましたか?

石田さん:そうですね、一度自分で取り組んでみて、苦労したこと、難しかったことがいくつかありました。当時は、動画視聴による基本的な手順の理解にとどまるだけで、手法の本質的な部分までは十分に把握できなかったんです。だからこそ今回、シナリオプランニングの核心的な要素や深い理解が得られたらと、参加を決めました。

――みなさん、参加にあたって期待十分だったのですね。研修が始まって、新井さんに対してどのような印象を持ちましたか?ぜひ、第一印象について教えてください。

石田さん:最初にお話したのはオンラインだったのですが、とても穏やかな印象を受けました。私たちの声をしっかり聞いてくださる姿勢が印象的で、安心感がありましたね。

富澤さん:優しい語り口で、テーマなど「私たちが何をやりたいか」をまず聞いてくださいました。私たちに寄り添ってくれる方だと感じましたね。

福丸さん:誠実さを強く感じましたね。派手なことを言って気を引くようなことはせず、常に私たちの声に耳を傾けてくださいました。

本村さん:穏やかで優しそうな方だなというのが第一印象ですね。

――講座が始まって接する機会が増えてから、その印象は変わりましたか?

富澤さん:いい意味で変わっていない気がします(笑)。

福丸さん:常に穏やかで、一定のトーンが保たれていて変わらないですね。

富澤さん:私たちにも考える時間をしっかり作ってくださって、その間に新井先生が場を繋いでしゃべってくださるのですが、それがまたいい時間になっていて。沈黙の時間も、自然に受け入れられる雰囲気を作っていただけて良かったです。

――新井さんから見ると、参加されたメンバー4名の印象はどうでしたか?

新井:みなさん、とても静かですよね(笑)。1回目の講義のときは、「面白くないのかな?でも、変に盛り上げるものでもないしな……」と、内心ドキドキしながら講義していたのを覚えています。

富澤さん:静かな人たちなんですよ(笑)。

全員:(笑)

新井:今回はMiro(オンラン上のホワイトボードサービス)を使いましたが、そこではかなり盛り上がっていましたよね。それがある意味、じっくり考えるところに繋がっていて、とても良かったと思いました。

富澤さん:新井先生は、私たちが黙りすぎて不安だったかもしれないですが(笑)、おそらく一生懸命考えている時間だったのではないかと思います。だから私たちにとってはバランスがよかったんですよ。

福丸さん:そんなに沈黙が辛くないので、考える時間でしたね。

石田さん:「これどうなんでしょうね?」と、新井先生も一緒に考えてくれて、メンバーみたいな感じで入ってくださっていましたよね。良いタイミングで助言をくださって、とてもありがたかったです。

重要なのは、完璧な結果よりも試行錯誤するプロセス

――今回は「2030年の働き方」をテーマに取り組んだと伺いました。実際にシナリオプランニングを受講してみて、具体的にどのような発見、気付きがありましたか?

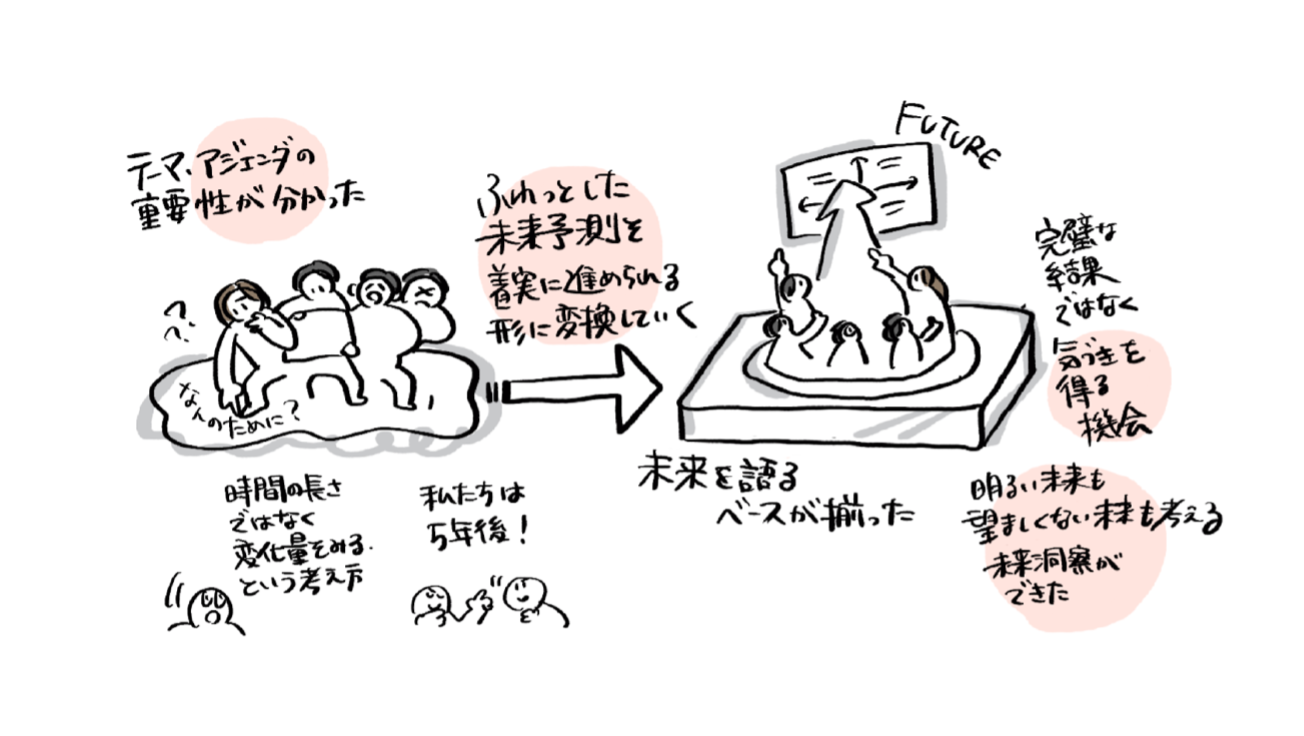

石田さん:特に印象に残っているのは、最初のシナリオテーマやシナリオアジェンダ設定がとても大切ということです。後半に進むにつれて少し苦労する場面が出てきてしまって、最初の目的設定が曖昧だったからかな、と気付かされました。未来を考える上で、「何のために」という部分がぼんやりしていると、その先の未来洞察もぼやけてしまう。全5回の研修を通じて、この気付きを実感できたのは大きな収穫でしたね。

福丸さん:初めてシナリオプランニングに挑戦するメンバーもいる中で、みんなで新しいことに取り組み、完璧な結果を出す難しさを実感しました。でも、そこが大切な学びのポイントだったんです。一緒に試行錯誤する中で、「こうすればもっと良くなるかも」「ここはこうした方が良かったな」という気付きをみんなでシェアできたことが、何より価値があったし、一番の収穫だったのかもしれません。

本村さん:印象的だったのは、明るい未来だけでなく、あえて望ましくない未来も想定して考えてみる点でした。普段、私たちは未来を考えるとき、どうしても過去の延長線上にある、良い方向の未来を一つ思い描きがちです。でも、今回の経験を通じて、「こんな未来もあり得るかも」と、異なる可能性をあらかじめ視野に入れて考えることの面白さに気付きました。良くない未来も含めて幅広く想像してみることで、より現実的で深い考察ができるんだなと感じましたね。

富澤さん:シナリオプランニングの面白さは、みんなが思い描く未来が、それぞれの立場や経験によって違うところにもあると思います。不確実性やレベル感まで、みんなが違う部分をすり合わせていく過程が、実はすごく大切なんですよね。このプロセスを丁寧に行わないと、せっかくのシナリオ作りも、ふわっとしたものになってしまいます。その作業を行うことで、バラバラだった未来のイメージが少しずつ揃っていくんだろうなと。

福丸さん:未来洞察と聞くと、つい20年後、30年後、あるいは100年後といった遠い未来を想像するものだと思っていました。でも、新井先生は大切なのは「変化量」だと話してくださって。例えば、コロナ禍のような状況では、たった1週間後や3週間後でさえ予測が難しいほど大きな変化が起こり得る。「私たちのシナリオアジェンダでは何年後が不確実なんだろう?」と話し合った結果、5年後でも結構変わっているだろうねと判断しました。

――みなさん、しっかりと学びに繋げていらっしゃいますね。講座を進めていくなかで、印象的だった言葉や助言はありましたか?

石田さん:最初にシナリオプランニングに取り組んだ時は、情報の精度や予測の正確性にこだわっていたんです。ただ、自分たちで調べる情報で、正確性を担保するのは限界があるなと。そのとき、新井先生から「この手法の一番大事なことは、人の思考を変えること」だと教えていただいて。シナリオの正確性と変化を起こすバランスが重要というのは、講義の前に学んでいたからこそ気になっていた部分でしたし、そこを汲み取って説明してもらったことが印象に残っています。

富澤さん:私は「シナリオアジェンダに照らし合わせて軸を選ぶ」という考え方が印象に残りました。これまで学んできたシナリオプランニングでは、地震や自然災害などの大きい出来事を軸に選んでいましたが、新井先生が「今回設定したシナリオアジェンダを元に考えると影響度が大きすぎる」と言っていたんです。シナリオアジェンダがあるから影響度についても考えられる、というのは新しい発見でしたね。

新井:シナリオプランニングで作成した複数シナリオなどのアウトプットは、実際に使ってもらわないと意味がないんです。「アウトプットをつくる手順を理解したいだけ」の研修だったら、Eラーニングや私の本(『実践 シナリオ・プランニング』)を読んでもらえば良いので、私が行く意味はないと考えていて。実際に組織内でさまざまな目的のために、さまざまな人と一緒に使うときに「こういう目的で、こういう使い方をするだろうな」と想定をしながら、迷ったときに何を基準に判断すべきかをお伝えすることを意識していました。

普段の仕事や私生活にも活かしたい、シナリオプランニングの考え方

――シナリオプランニングの講義を受講してから、社内での日常業務や私生活での変化はありましたか?

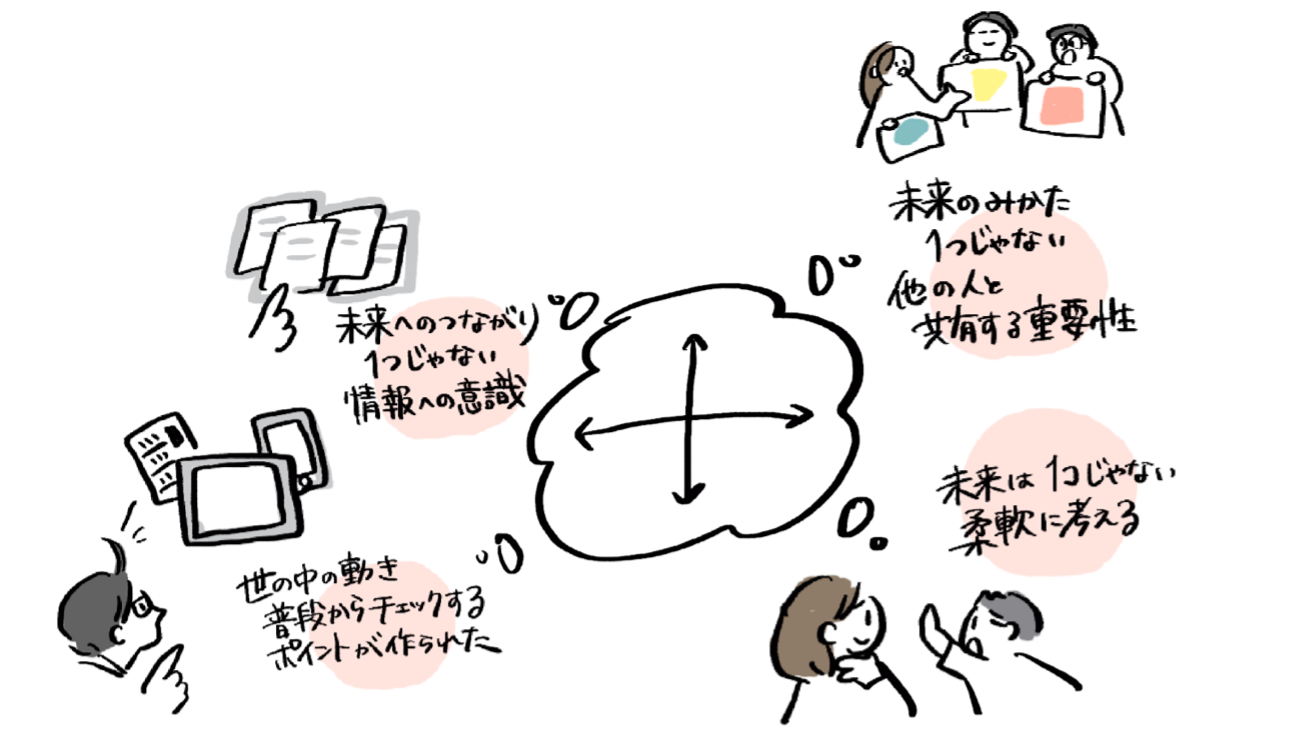

本村さん:日常生活での情報の捉え方が変わってきましたね。これまで、世の中の変化やニュースをたくさん見過ごしていたんだなと。「これって将来にどんな影響があるのかな?」と、チェックポイントが作られたような感覚です。これが積み重なっていくと、大きな変化を感じる気がしますね。

福丸さん:私は、ちょっとしたことですが、子どもに対して「とにかく宿題をやってほしい!」と思っていたのが、「こういう明日もあるかもしれないから、別にどっちでも良いかな?」と、柔軟に考えられるようになったのが面白いなと思いました。頭の中に複数の象限が思い浮かんだりしますね。

富澤さん:普段、ネットやテレビを通じて、限られた情報にしか触れていないので「その延長線上にある未来」だけを思い描きがちでした。シナリオプランニングを学んでから、「そうじゃない未来」を見ないといけないなと感じています。情報側を疑うとか、繋がりを見直してみるとか。自分のリスクマネジメントにもなると思いますね。

石田さん:実践してみて大変だと思う部分もあったので、実生活でもやってみるのは難しそうだなとは思いました。ただ、シナリオプランニングは、あらゆる変化や事象を一旦「自分ごと」として俯瞰して、その中で、この項目に大きく影響を与えるものは何だろうかと絞り込んでフォーカスして、物事を見ていく側面がありますよね。何となく漠然と未来に対する心配や不安を抱きがちですが、私生活も業務もシナリオプランニング的な見方で捉えられればいいなと思いますし、自分だけではなく他の人とも可視化して共有していくことも大事なポイントだと思うので、今後も活かしていきたいですね。

新井:みんな、しっかり落とし込んでいるね〜!

――シナリオプランニングを学んだみなさんから、社内でも輪が広がっていきそうですね。

福丸さん:社内のメンバーも、きっと興味をもってくれると思います。今日この場にいないメンバーとともに、振り返りも含めてナレッジとしてまとめ、社内や部署内に共有しようと動いているところです。

新井:今回、「シナリオアジェンダが大事」というところに気付いてもらえたのはよかったです。あとは、回数を重ねていくことも重要なので、作った複数シナリオとかを他の人に見せていくと、興味を持ってもらえると思いますよ。私自身が周りにシナリオプランニングを薦めるときも、シナリオプランニングの理論や手順を説明するよりは、アウトプットを見せた方が「未来ってこんな風に考えられるんだね」と使い方のイメージを持ってもらいやすいなと感じています。アウトプットを見せて「こんな未来になったら、お客さんはどう思ってくれますかね?」と、使う場面から入っていくのがいいのかもしれないですね。

参加メンバーにとって、単なる未来予測ではなく、思考の枠を広げるきっかけともなったシナリオプランニング。活用する回数をどんどん増やしていってほしいというのが新井の想いです。新たな視点で実務や私生活に良い影響を与え、社内や関係者にも広まっていくことに期待しています。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。