【事例紹介 株式会社リコー(前編)】デザイナーのスキル拡張、未来を見据えたアイデア実行のためにシナリオプランニングを導入

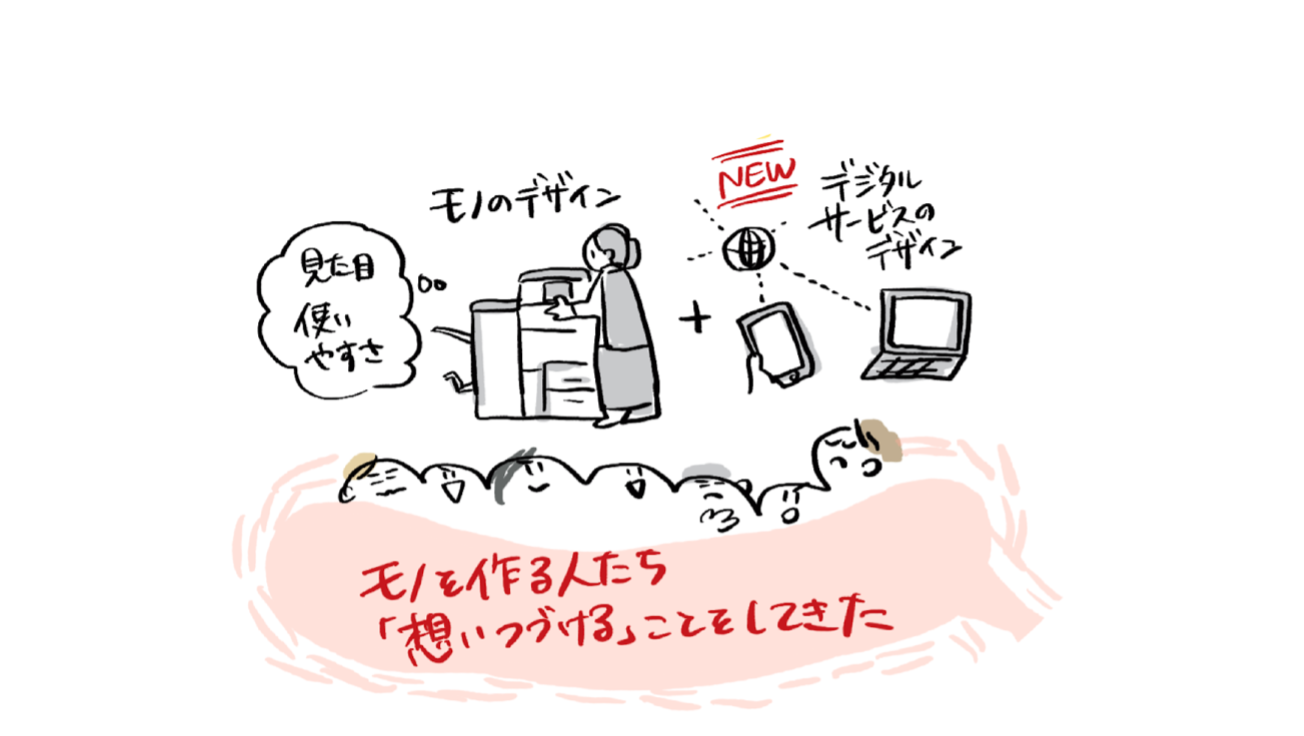

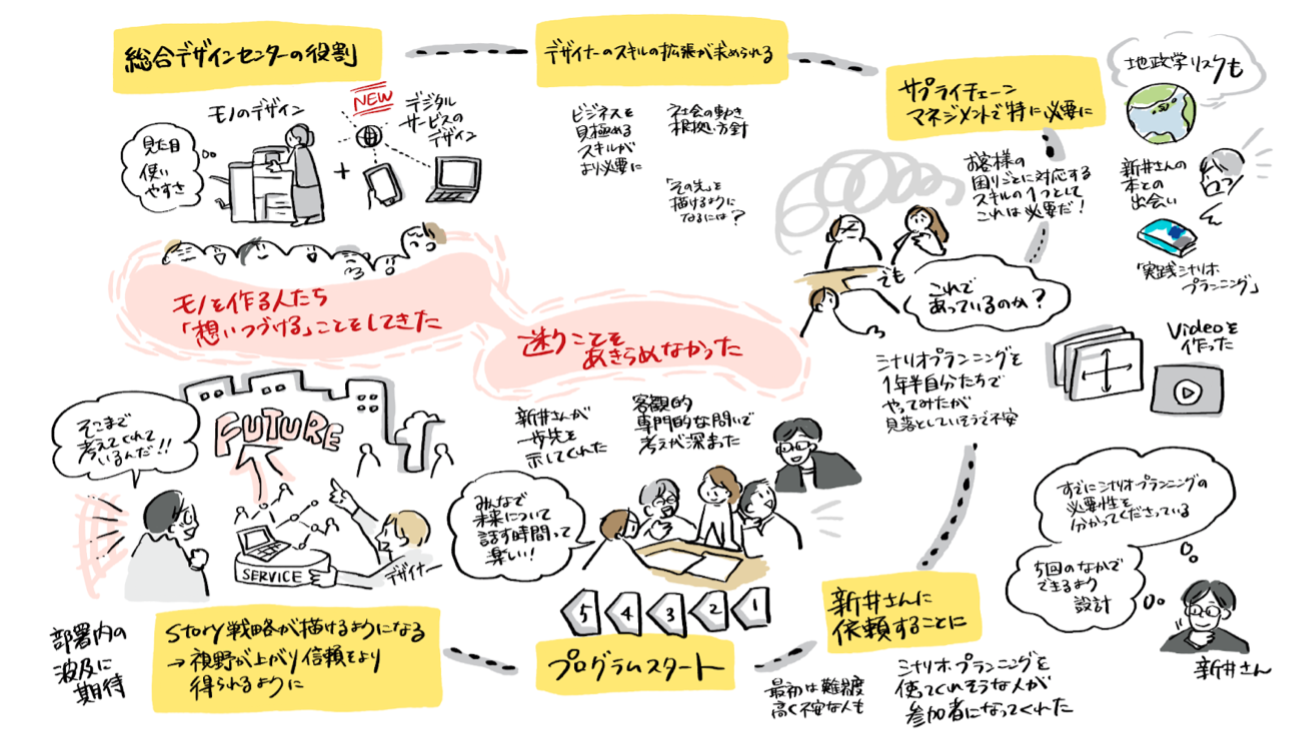

オフィスの複合機・プリンター・プロジェクターなどの製造を行う、株式会社リコー。同社総合デザインセンター価値共創UXデザイン室では長年、製品の見た目だけではなく複合機のインクや紙をセットしやすくしたり、より使いやすいモニター・パソコン上のアプリケーションのUIデザインに取り組んできました。

2018年頃からペーパーレス化の流れを受け、複合機の需要が減少傾向に。そこで、同社の強みの一つである顧客基盤を活かしながら、中小企業を中心とするデジタル化サービスの支援にも力を入れています。

室長の市川美加年さんは、デジタル時代に対応するためには各デザイナーのスキルを拡張し、ビジョンを持ちながらアイデアを実行することが必要と考え、「シナリオプランニング」の手法を取り入れました。そして、2024年から当社のシナリオプランニングを導入。全5回にわたり5名のデザイナーが研修を受講しました。

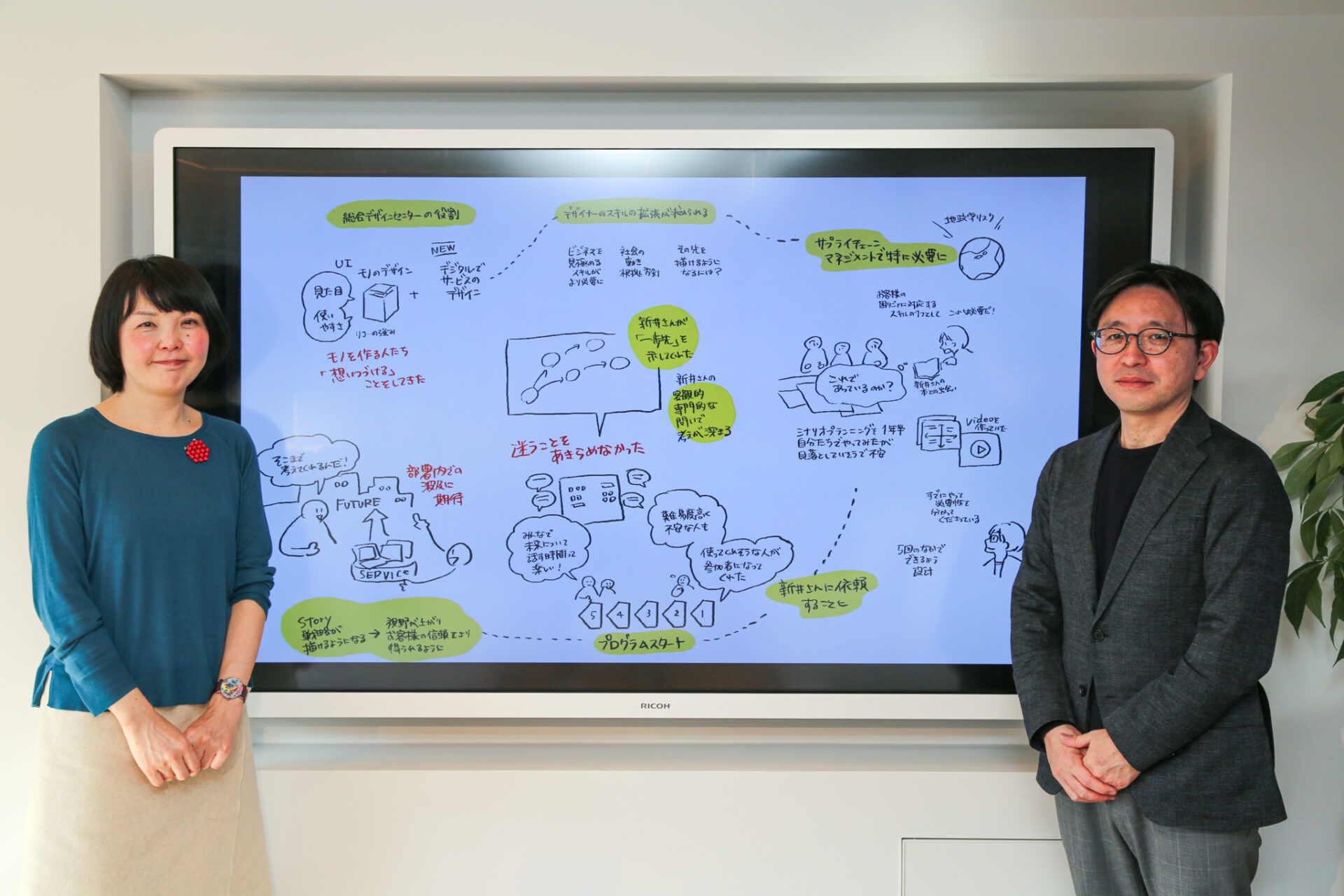

今回、シナリオプランニングの導入に至った背景や当時の課題感、シナリオプランニングの研修を受けて変化した点について、市川さんと当社代表 新井が対談しました。

左)株式会社リコー 総合デザインセンター価値共創UXデザイン室 室長 市川美加年さん

右)株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表 新井 宏征

【Profile】

株式会社リコー 総合デザインセンター 価値共創UXデザイン室室長 市川 美加年さん

80名(デザイナー50名ほど)が所属する総合デザインセンター価値共創UXデザイン室のリーダーとして、デジタルサービス時代におけるデザインの変革を推進。独学でシナリオプランニングに取り組み実践を重ね、新たな可能性を模索している。

【シナリオプランニングとは?】

設定したテーマにおいて起こり得る不確実な未来の可能性を検討した上で、その対応策を検討する手法。

▼シナリオプランニングの基本的な考え方はこちらで詳しく解説しています。

シナリオプランニング入門 〜 組織での活かし方 | シナリオプランニングで組織の未来をデザインする|スタイリッシュ・アイデア

独学で始めたシナリオプランニング。「これで合っている?」という不安も…

――はじめに、シナリオプランニングを導入するまでの経緯について伺いたいのですが、当時はどのような課題があったのでしょうか?

市川さん:2018年頃からペーパーレス化が進み、複合機やプリンターへの需要が減少してきていました。複合機は誰もが一度は使ったことがある製品、かつ特に当社の大きな強みは中小企業のお客様との強いつながりと考え、お客様のデジタル化やDX支援ができないかと考えていたんです。

市川さん:ただ、デジタルサービスのデザインは、これまでの製品デザインとは領域が異なります。UIなのか、営業活動なのか、システムのプラットフォーム開発なのか……大局を見ながら打ち手を探していく必要がありました。「何が一番、お客様のビジネスに貢献できるのか」を見極めながらデザインしていく。そこに大きな難しさがあったんです。ビジネスの知見を持ちながら社会の動きを把握すること、アイデアを実現するための根拠・方針・ビジョンを持つことが、デザイナーにも求められると感じていました。

――そこで「シナリオプランニング」の導入を検討されたのですね。

市川さん:はい、同じ部署のデザイナーが、研究所のメンバーとシナリオプランニングを試していたのを見て「この手法なら上手くいくかもしれない」と考えたんです。最初は独学で、社会人向けオンライン学習サービスや本から、学びを深めました。

そこで得た知識から、サプライチェーンマネジメントの部署と一緒に、地政学リスク(※)も考慮しつつ、社会の変化を見るワークショップを進めてみたんです。最終的には、そこで作成したシナリオを動画にして社内に共有しました。反響が大きく、グローバルのメンバーを含め、200名以上からコメントをいただいて、このような活動は必要だと感じましたね。

※地政学リスク:国家間の政治的、経済的、軍事的な緊張関係や対立によって生じる、企業活動への影響や損失の可能性のこと。

でも実際にやってみると、一歩進む度に「これで合っているのかな?」という不安も膨らんできました。「もっと違う視点で膨らませたほうがいいのでは?」「何か見落としがありそう」という思いが募ってきたんです。自分たちで1年半かけて取り組んだところで、新井先生にお声がけをさせてもらいました。

――新井さんは最初にお声がけされた時、リコーさんの取り組みに対してどのような印象を持ちましたか?

新井:市川さんたちは独学で、すでにサプライチェーンの部署の方たちとしっかりとしたシナリオを作られていました。ただの興味本位ではなく、本当に必要性を感じた上で相談してくださったんです。その点が「何か良いものらしいから、ちょっとやってみたい」というなんとなくのご依頼とは、まったく違う熱量がありましたね。

――オンライン講座は受講されていたとのことですが、実際に会ってみて印象は変わりましたか?

市川さん:いえ、そのままの印象ですね。穏やかで、人の話をきちんと受け止めて聞いてくださる。打ち合わせの際も、ニコニコとお話を聞いてくださって、安心感がありました。

考え続けることで、視野が広がり視点が上がった

――実際にプログラムを受けてみて、独学で取り組まれていた時との違いはありましたか?

市川さん:まったく違いましたね。特に印象的だったのは、新井さんの「問いの投げ方」です。「良い・悪い」を判断するのではなく、「この方向に行くとこうなるよ」と示唆をいただけました。その問いによってたくさんの気付きがあって、独学のときにはないくらいに腹落ちしたんです。

新井:それはよかったです。学び始めた段階だとゴールが見えないので、「これでどうなるんだろう」という不安がつきものだと思います。だからこそ「こっちの方向ならこういう展開になるけれど、どっちに行きたいですか?」と、先の地図を示すことを心がけました。

市川さん:「このテーマを設定すると、この先こういう選択肢があるよ」と先に知っておけることで、判断も早くなりますよね。

新井:そうですね、市川さんをはじめ、参加者のみなさんから要所要所で質問をいただけたことも大きかったと思います。「ここで質問が来るかな」と予想していた以上に、積極的に声を上げてくださって。いっそう、内容を深めることができました。

市川さん:新井さんが発言しやすい雰囲気を作ってくださったので、参加したメンバーは質問しやすかったと思います。

新井:みなさんの中に「顧客を見ることが大事だよね」という素養があったので、とても進めやすかったですね。どうしてもシナリオを作っていると「地政学的にこうだから」「うちもグローバルに対応しなければいけない」と、大枠だけで評論家的になってしまうこともあります。もっと顧客一人ひとり、一社ごとにターゲット・ペルソナとして見ていかないと、せっかくシナリオを作っても思い込みが変わらないことがあるんです。みなさんそのような下地を理解していたので、最初から話が通じるのがとても印象的でした。

――プログラム受講してみて、具体的にはどのような変化がありましたか?

市川さん:参加したメンバーの視野が広がって視点が上がっていますね。リサーチをするときに「何をどこまで見るのか」がわかってきた印象です。お客様や事業部に対しそこまで提案できるのは、デザイナーにとって大きな価値だと考えています。そうなれば、デザイン室や各デザイナーへの信頼度も自ずと上がっていくはずです。

――新井さんは、今回ご一緒して印象的だったことはありましたか?

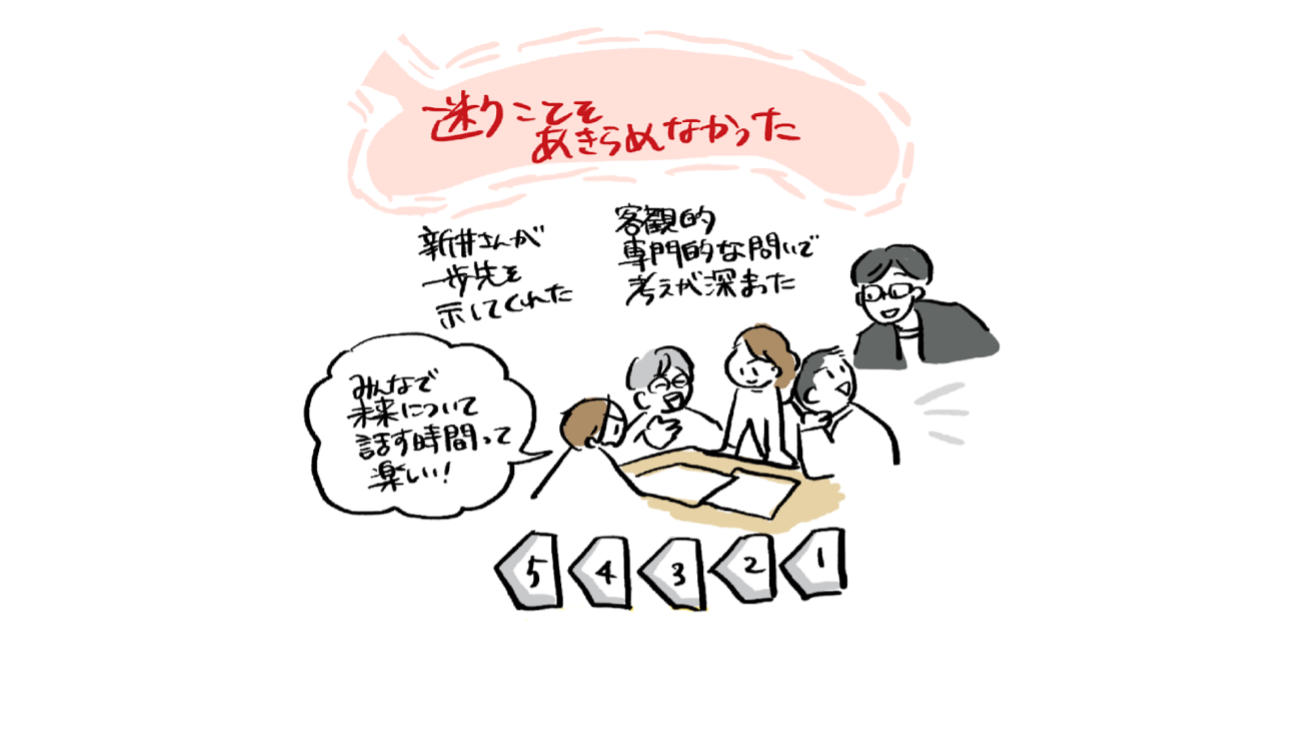

新井:みなさんが自分たちのペースを保ちながら、最後まで丁寧に考え続けてくださったことですね。「これでいいや」と半ばあきらめるようにして早急に結論を出してしまうのではなく、じっくりと検討を重ねていく。実はシナリオプランニングにおいては、こういった姿勢がとても重要なんです。私からアドバイスはできても、迷うことを諦めた人に「もっと考えましょう」と言っても意味がありません。その点、みなさんは「考え続けること」を大切にされていて、それが深い学びを生んだように思います。

市川さん:もしかしたら、デザイナーならではの特性かもしれませんが、ものづくりをしていると、製品がかたちになった後も「次はこうしよう」と「考え続ける習慣」が身についているので……たぶん、そういうことが好きな人たちというのも大きいと思います(笑)。

――そう考えると、デザイナーさんとシナリオプランニングとの親和性は高そうですね。今回は全5回というプログラム構成でしたが、期間的には十分でしたか?

市川さん:一通りの体験とアウトプットはできたように思います。でも、体験した立場からすると「2ヶ月で5回」は正直足りないというか、まだまだアップデートしていきたいです。

新井:みなさん、振り返りの際も「こうすればよかった」「ここはどうだっただろう」と、具体的に振り返っていましたもんね。その気づきを活かして、ぜひ今後も新しいテーマで挑戦してみてほしいです。

未来について話し合う時間自体が大きな価値

――シナリオプランニングを新井さんとともに学んだことで、新しい発見はありましたか?

市川さん:シナリオプランニングは、とても楽しいものだということですね。そもそも「未来を考えること」は、本来とても楽しいもののはずなんですが、社内では売上や事業方針、課題解決といった話ばかりになってしまいがちで。純粋に「未来について」をテーマに話し合う時間自体に、大きな価値があると体感しました。

戦略を練り上げて文書に落とすことも必要ですが、それ以上に「未来を見せる」ことの大切さを感じました。「複数の未来」を同時に示すことで、より深い議論が生まれますよね。その点に大きな可能性を感じました。

――今後シナリオプランニングの手法をどのように活かしていきたいですか?展望についてお聞かせください。

市川さん:企業は戦略を立てるとき、自分たちの都合やビジネスの成功が、前面に出てしまい、「顧客の姿」が見えないまま話を進めてしまいがちです。でも本来は、「社会にとってどうあるべきか」というストーリーをしっかり描くことが本質なんですよね。シナリオプランニングは、そのことに気付かせてくれる良いきっかけになったと思います。今後も学んだシナリオプランニングの考え方を活かしながら、「顧客」「社会」の視点を織り込んでいきたいです。

――最後に、どのような方・企業にシナリオプランニングをおすすめしたいかお伺いできますか?

市川さん:シナリオプランニングの導入は、とことん未来について考えることになるため、大変だと感じる場面もあるかもしれません。でも、その壁をどうにか乗り越えていく覚悟があれば、必ず組織に新しい視点をもたらしてくれると確信しています。特に、製品やサービスの転換期にある企業にとっては、シナリオプランニングで未来を描く時間は想像以上の価値を提供してくれるはずです。

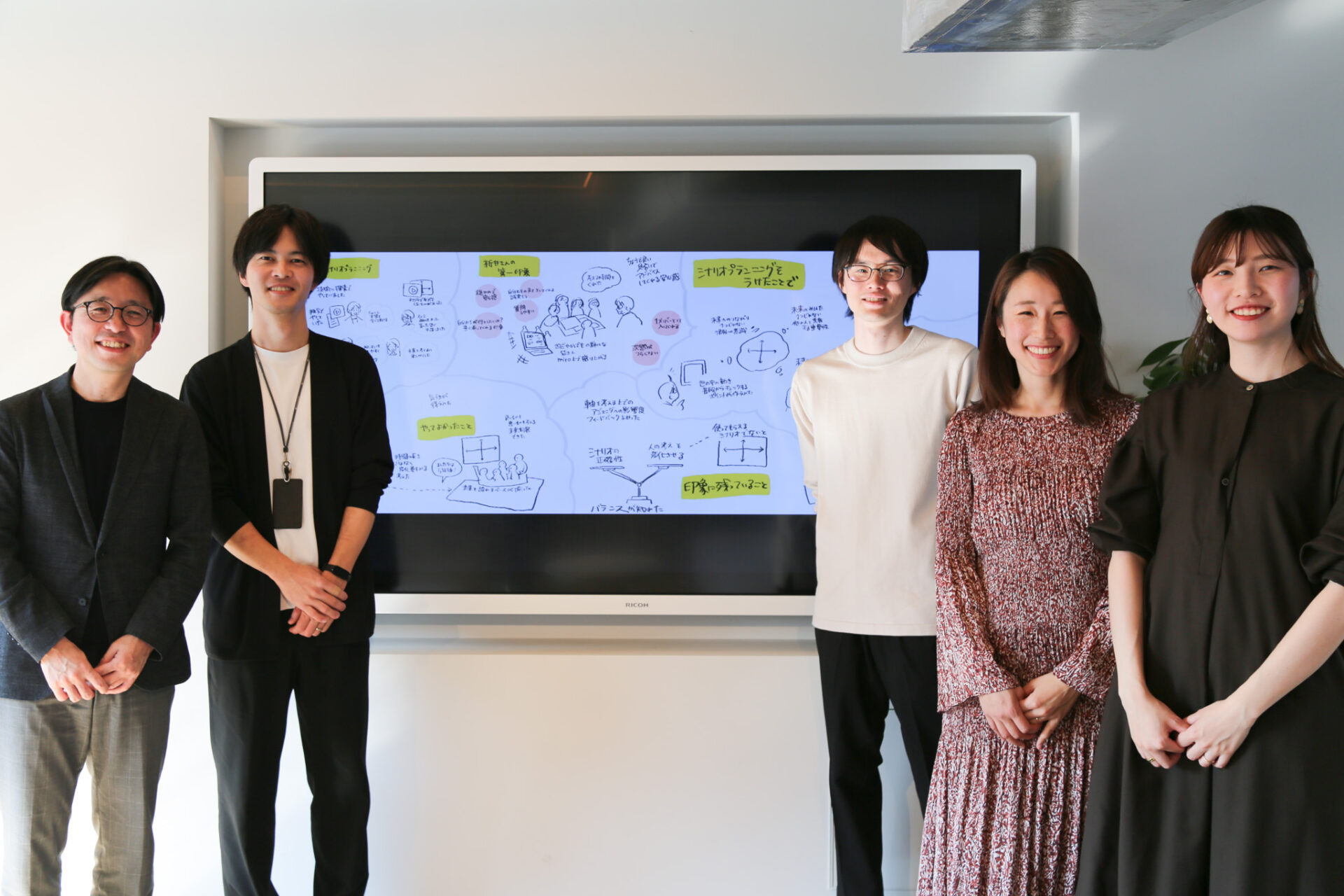

対談当日は、グラフィックレコーディングで内容を振り返りました。

「考えること、迷うことを諦めない」。そのプロセスは決して容易なものではありません。しかし、その壁に直面し、乗り越えようとする姿勢に大きな価値があると市川さんは実感したようです。

単なる事業方針や課題解決を超えて、社会にとって何が必要かを考えること。その過程で生まれる気付きを、組織全体で共有していくこと。リコーは、不確実な時代において組織が進化するための取り組みを着実に進めています。

この日は、実際のワークショップに参加したデザイナーのみなさんからも具体的な変化や気付きについてお話を伺いました。詳しい内容は後編でお届けします。

▼後編はこちら

後編へのリンク

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。